在人们日常感知的时间刻度里,“秒”是最熟悉的时间单位。 它可以是一次不经意的眨眼,是手机按下快门的瞬间,或是与亲人拥抱的温暖,而在王育竹的科研世界里,这一秒被放大到了接近永恒。

腕上的手表、墙上的挂钟,精度高的大约每年会有1分钟误差,不会对生活产生影响,但在要求很高的生产、科研中,需要更准确的计时工具。目前,世界上最准确的计时工具就是原子钟,原子钟的计量单位是原子时秒,铯-133原子基态超精细能级之间的跃迁辐射的91.9亿(9192631770)个周期,才被定义为“1秒”。

王育竹是中国科学院上海光学精密机械所研究员,中国科学院院士,他长期从事原子钟与冷原子物理研究,是我国该领域的开拓者之一。2016年9月15日,由王育竹带队研制的空间冷原子钟随“天宫二号”升入太空,这是世界首台在轨运行的冷原子钟,精度达三千万年误差1秒。

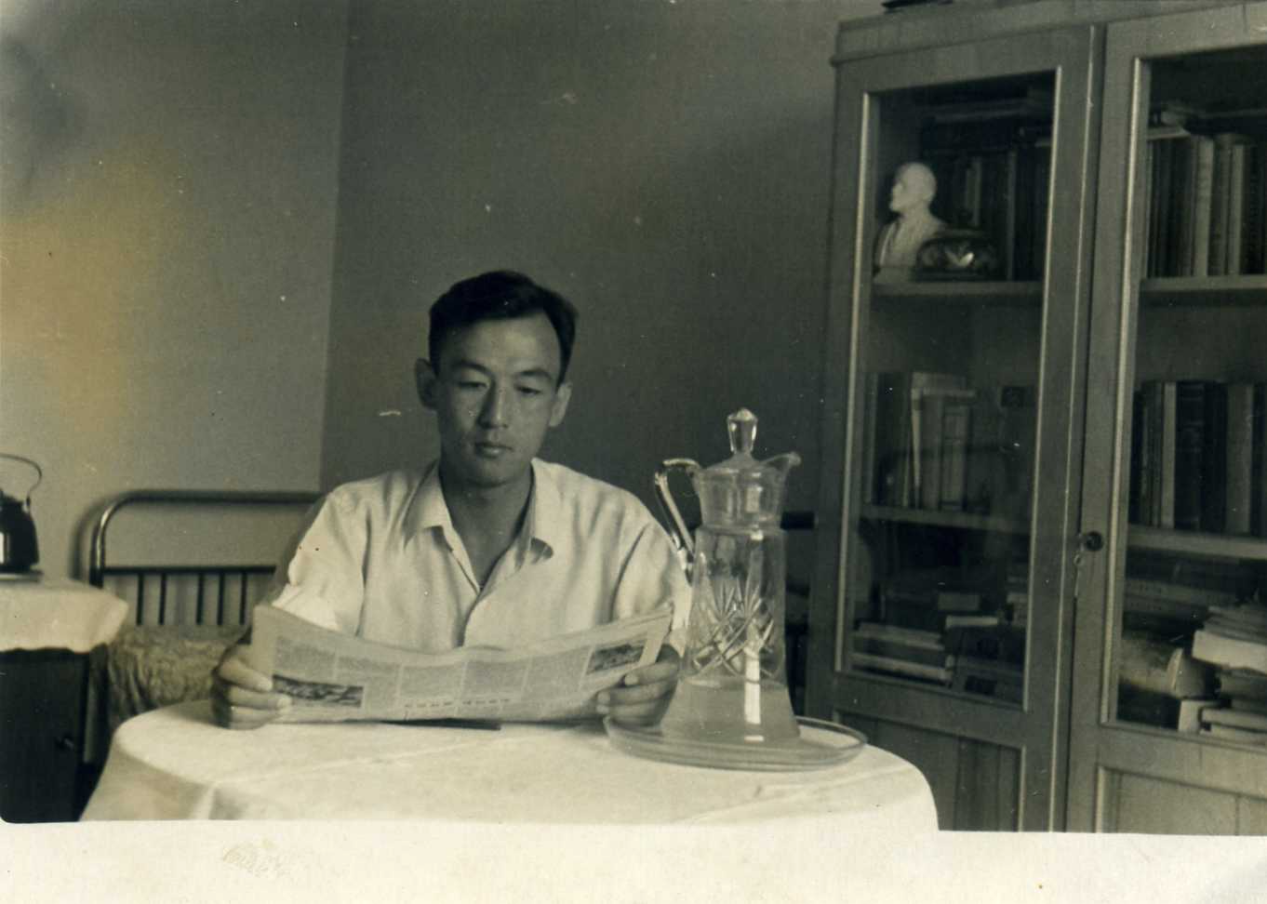

王育竹在中国科学院上海光学精密机械所工作。本文未标注图片均由中国科学院上海光学精密机械研究所提供

王育竹于1932年生于河北,他将毕生的精力献给了祖国科技事业。作为中国原子钟的开拓者之一,他负责研制成功我国第一台铷原子钟,并已用于多项重要国防任务,其中安装在“远望号”综合测量船上的铷原子钟,保证了历次卫星的发射成功。5月23日,93岁的王育竹在北京荣获全国敬业奉献模范称号。

6月初,澎湃新闻(www.thepaper.cn)专访了这位将一生写进原子钟的科学家,以及他的两位学生——青年科学家魏荣和李唐。

抉择:从零拓荒的“守钟人”

王育竹科研生涯的起点,镌刻着“国防技术需要”这六个沉甸甸的大字。

在苏联科学院电子学与无线电技术研究所留学期间,他学习的专业是原子频率标准,博士课题聚焦于原子钟。学成归国后,他先在中国科学院电子学研究所组建了原子频标研究组,后率组迁至中国科学院光学精密机械研究所上海分所(后改名为上海光学精密机械研究所)。

彼时,国内原子钟研究领域近乎一片空白。“毕业回国后,由于国防技术需要,我从零开始建立了原子频标研究组,继续从事原子钟的研究。当时我们建组一开始就确立了明确的指导思想:做好原子钟物理基础研究,研制实用原子钟为国防建设服务。”谈及当时的抉择,王育竹这样告诉记者。

学生时期的王育竹。

早期研究设备匮乏,信息闭塞。王育竹带领课题组开始了艰苦攻关,成功研制出铷原子钟样机,这时中国科学院提出“开门办所”方针,所以“革委会”决定让王育竹小组寻找厂家合作。但是王育竹和同事们找遍无线电厂,都没有回音。

最终,他们找到一个生产漆包线的街道小厂——上海国荣灯具厂。这是一个设备极其简陋的小厂,然而就是这里,成了中国首台铷原子钟的“摇篮”。王育竹和同事们就在工厂充满沥青味的小阁楼里,亲手重新搭建起实验平台,开始了研制工作。他提出了轴向通光的微波谐振腔、小型微波耦合头和大泡充气技术三项关键技术,最终,硬生生“磨”出了中国第一台铷原子钟。

从1970年到1978年,王育竹团队一共研制了三代铷原子钟,性能一代更比一代强。1977年,在上海市计量所召开的全国原子钟比对会议上,经严格测试,会议公报宣布:中国研制的铷原子钟性能已达到西德铷原子钟的水平。这不仅是一项技术突破,更是在严密封锁下打通的“时间命脉”。

王育竹说,原子钟的精度验证过程同样充满艰辛。为了发展航天科学,各地建立了观测站,天文台和观测站间的时间同步非常重要,1974年,王育竹团队与航天科技人员合作,进行了一项极其耗费体力和心力的工作——搬运铷原子钟进行异地时间同步测试。“当时每次试验,我们都是清晨四五点钟出发,到天文台校准原子钟的钟面时间,然后再把原子钟运到飞机场装机。除了要搬运原子钟,还要搬运十分沉重的电池组,体能消耗巨大。飞行旅途中,还要小心守护着原子钟,防止原子钟‘跳秒’。傍晚飞回上海,再到天文台比对钟面时间。试验不仅费力而且劳心,在这个过程中我深切地认识到了,提高原子钟性能的迫切性和重要性。”王育竹说。

一次次颠簸飞行中的测试“对钟”与反复试验,淬炼了王育竹提升原子钟性能的决心。

突围:时间精度背后的国际较量

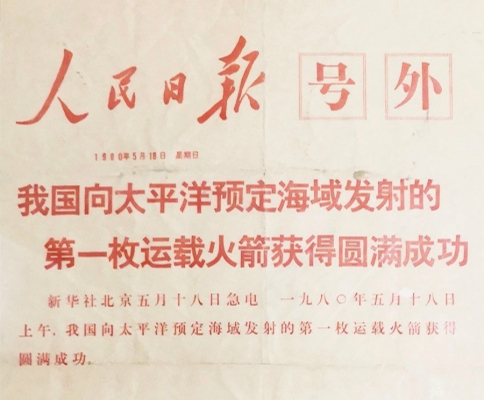

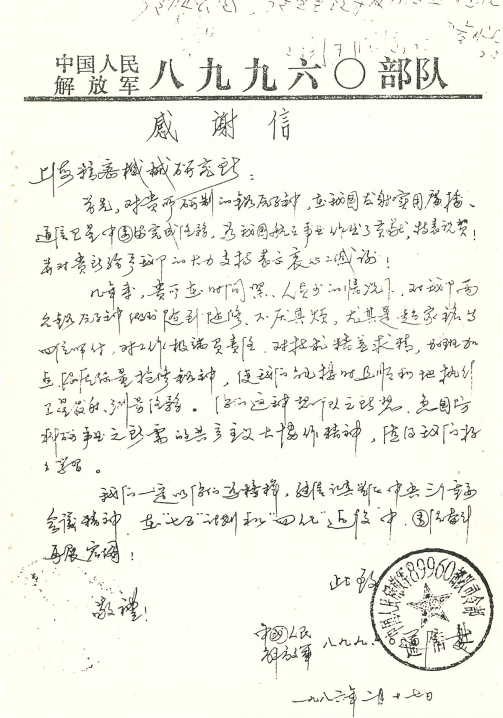

1980年5月,中国向全世界发出公告,要向指定海域发射首枚运载火箭。

当年5月1日,“远望1号”和“远望2号”和海军、国家海洋局的16艘舰船、4架直升机组成海上测量船编队,奔赴南太平洋预定海域。“‘远望1号’和‘远望2号’测量船要出海执行任务时,我们怀着紧张的心情期盼原子钟能正常运行,如果原子钟出问题,测量船就会迷失航向,我们一直在焦急地等待消息,一直等到《人民日报》发布‘发射成功’的喜讯,我们才放下心来。十几年后,我们还从测量船获悉,铷原子钟一直正常运行,这是我一生引以为荣的大事!”回忆起铷原子钟随“远望1号”和“远望2号”执行国家重要国防行动,王育竹记忆犹新。

《人民日报》当时发布的号外和“远望”号测量船给上海光学精密机械所的感谢信。

完成“远望号”任务后,王育竹重返研究所。他如饥似渴地阅读文献、查找资料,敏锐地捕捉到国际学界的新动向,发现了汉斯和肖洛1975年提出的激光冷却气体原子的论文。“我立刻意识到了它的革命性意义,过去原子钟用热原子,原子热运动导致谱线很宽。冷原子几乎不动,谱线极窄,精度将实现质的飞跃。这不仅对原子钟至关重要,对原子物理乃至验证基本物理规律都有重大价值。”于是,王育竹又一头扎进了冷原子物理的研究。

他在冷原子领域的探索,从一开始就站在了科学创新的前沿,却经历了漫长而曲折的国际承认之路。

1979年8月,美国斯坦福大学诺贝尔物理奖获得者肖洛教授来华讲学,访问了王育竹团队的实验室,他是“激光冷却气体原子”的提出者之一。王育竹向他讲述了利用光频移效应激光冷却气体原子的物理机制,在肖洛教授热情鼓励下,王育竹撰写了《利用交流施达克效应激光冷却气体原子》一文,并将文稿寄给他。肖洛回信说:“学术思想是新的、合理的,表达是直接的和清晰的,我建议发表”。于是王育竹先后在国产期刊《科学通报》和《中国激光》上阐述了相关物理思想。

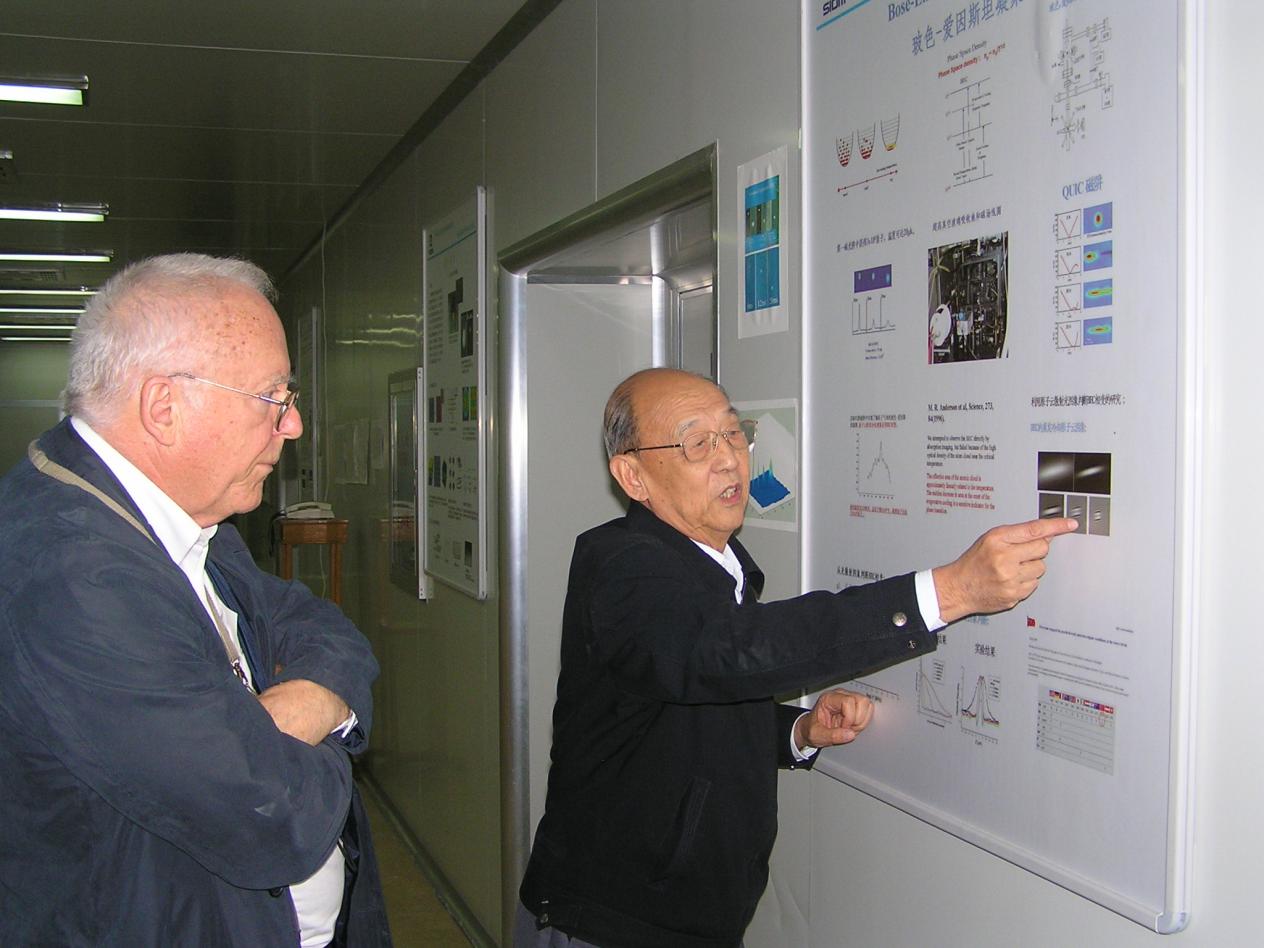

诺贝尔获奖者约翰·霍尔(John L. Hall)参观王育竹团队实验室。

可是在1980年中国首届国际激光会议上,王育竹报告了“利用光频移效应”激光冷却气体原子的物理原理,遭到了强势打压。“冷静下来后,我反复问自己到底对不对,我是不是应该放弃?经过深思熟虑后,我认为西方权威虽很霸气,但也会有错误,所以我肯定了自己学术思想的正确性,并坚定不移地走了下去。”事实证明,王育竹是正确的,他提出的冷却机制与诺贝尔奖获得者朱棣文、科亨·唐努日1989年提出的机制是一致的。

王育竹在激光冷却研究之初的1978年就提出了一种积分球漫反射的冷却机制,但受当时条件限制,一直没有深入研究,当实验室条件改善后,他终于将这个一直萦绕在心头的想法付诸实践,2008年,团队利用半导体激光器实现了从铷背景气体得到气体温度25μK,用实验证明了自己的想法,在国内冷原的物理科学研究和小型星载原子钟的研制起到关键作用。

2017年,法国巴黎两位科学家发表文章,仔细分析和对比了西方通用的激光冷却技术路线和中国的积分球冷却路线,他们认为世界上仅有两条激光冷却气体原子的物理技术路线,它们具有同等重要意义,但中国的物理路线需要的实验设备简单、紧凑、体积小、重量轻,不需要磁场,比西方的更优越。

“西方发达国家长时期看不起我们,打压我们近四五十年,现在终于承认了中国的激光冷却气体路线的正确性和优越性。”谈起在国际上的突围,王育竹感触颇深。

2002年,王育竹团队还实现了玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)的突破,成功观测到铷原子BEC,成为中国首个实现该量子物态的研究组,使中国成为全球第11个、亚洲第2个掌握该技术的国家。这一成果不仅验证了爱因斯坦的理论预言,更构建了国内首个超冷原子实验平台,为后续相关研究提供了基础条件。

2008年,王育竹团队研制出国内首块原子芯片,推动原子芯片技术国产化,实现芯片上的BEC凝聚体,将复杂的冷原子装置小型化、集成化。该技术突破解决了传统装置庞大昂贵的问题,为量子信息存储、便携式精密测量设备开发奠定基础。

王育竹用近四十年的坚守与实践,完成了一场震撼人心的科技突围。“国家培养了我们,我们有责任把科研任务做好、做成,将个人发展与国家发展紧密结合,在努力做到学术突破的同时,更要将研究成果应用于国家发展和建设中,时刻牢记科技兴国,努力推动科技进步和民族振兴。”王育竹这样说。

传承:托起八九点钟的太阳

青年人朝气蓬勃,好像是早晨八、九点钟的太阳。93岁的王育竹,一生为中国青年科学家托举朝阳。

上世纪80年代,王育竹创立了中国第一个量子光学开放实验室,从一个研究小组逐步发展成为拥有玻色-爱因斯坦凝聚、冷分子、各类新型高精度星载原子钟、喷泉原子钟、空间冷原子钟、汞原子光钟、关联成像等领域的综合性实验室,培养了一大批青年科技工作者,成长为我国冷原子物理和原子钟研究的骨干力量。通过承担国家重大研究任务,实验室打造出一支在冷原子领域特别能攻坚的队伍,推动我国在空间冷原子和空间原子钟领域实现国际领先。

空间冷原子钟团队合影。

上世纪90年代,王育竹在法国巴黎高等师范学院访问,得知他们在考虑开展空间原子钟研究,于是王育竹又一次带领团队开始技术攻坚,开始研究原子钟和喷泉钟,为空间原子钟做技术准备,与国际赛跑,而魏荣和李唐就是在这个时间点成为王育竹的研究生。

魏荣说,自己1998年考入中国科学院上海光学精密机械研究所,当时王育竹就已经在做铷原子钟喷泉实验了。他对王育竹做的喷泉实验非常感兴趣,但他最初没有被分配到王育竹的课题组,恰好当时王育竹团队的一位同学对喷泉实验不感兴趣,他们就抱着试一试的心态想调换导师,后来王育竹听说了这件事情,就邀请魏荣参观实验室,多方沟通后魏荣成了王育竹的研究生。“当时我们开始做喷泉实验,啥技术都没有,直到2005年,把喷泉实验做出来了,还把这方面的研究和技术都给发展起来了。”魏荣与原子钟喷泉钟的缘分就是这个时候结下的,直到现在,魏荣还在继承和延续王育竹开创的事业,从事冷原子微波钟相关的激光冷却、时频计量、精密测量物理等领域的研究。

李唐参与了2006年至2016年空间原子钟在载人航天应用的十年攻坚。“我们当时的研究真的很困难,西方一直对我们技术封锁,我当时做空间冷原子钟的微波谐振腔,怎么去构建原子和微波作用的区域非常关键。我翻到了一篇法国关于空间冷原子钟的博士论文,结果论文里任何关键技术都没有描述,说白了就只是一个概念,但里面微波场怎么分配、传播、构建等等,这些完全不知道,于是我和王先生开始自己想办法,一点点做设计,做仿真,做测试,最终做出来了。”李唐说。

2016年9月25日,空间冷原子钟搭载天宫二号空间实验。

魏荣说,王育竹对自己的影响非常深。“我们从入所时,就整天受王先生耳提面命,王先生教导我们,一定要做对国家有用的事情,所以我们现在做很多事情,都是按照王先生这种思想来去践行的。他说,我们要做有中国思想的科学,不能老跟着别人做,我们要有中国自己的方案,王先生对国家的热爱真的刻到了骨子里。”李唐形容,王育竹就像一棵大树,目前所有量子光学方向的研究基本都是围绕着王育竹的研究在接力深耕。

这棵根植于家国沃土的大树,所开创的事业与精神,正如那永不停歇的原子钟脉搏,在代代相传中,精准丈量着中国科技奔向未来的坚定步伐。

少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 吉祥起名网 吉祥起名网 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术

还没有评论,来说两句吧...