2025年是《新青年》杂志诞生110周年。彼时的先贤们将青年喻为“初春”“朝日”,强调青年需“厚植反抗封建桎梏的精神”,鼓励青年“以青春之我,创建青春之家庭、国家、民族”,号召青年成为“新社会之创造者”。

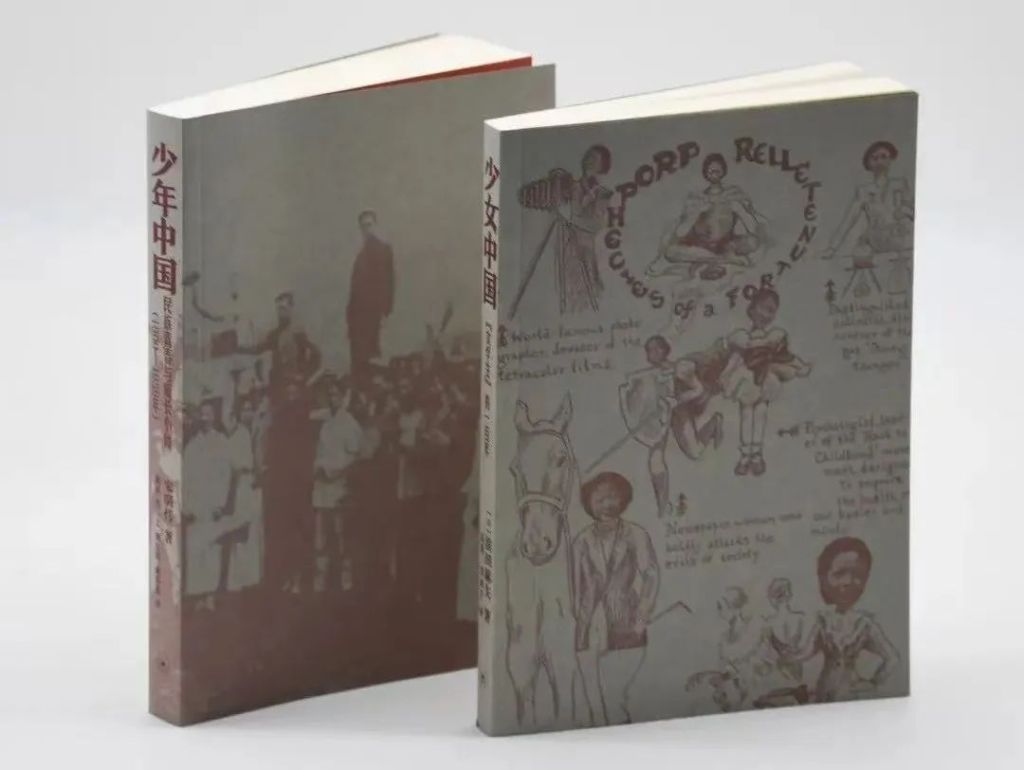

《少女中国》、《少年中国》内封

今年4月,由生活·读书·新知三联书店组织编译出版的宋明炜著《少年中国:民族青春与成长小说(1900—1959年)》、滨田麻矢著《少女中国:“女学生”的一百年》,分别从“少年”与“少女”这一对既相互关联又存在微妙差异的性别化视角切入,通过对现当代文学作品的细细品读与对作者人生经历的互文观照,为读者打开了理解百年中国文学与文化中“青春想象”的深邃通道。

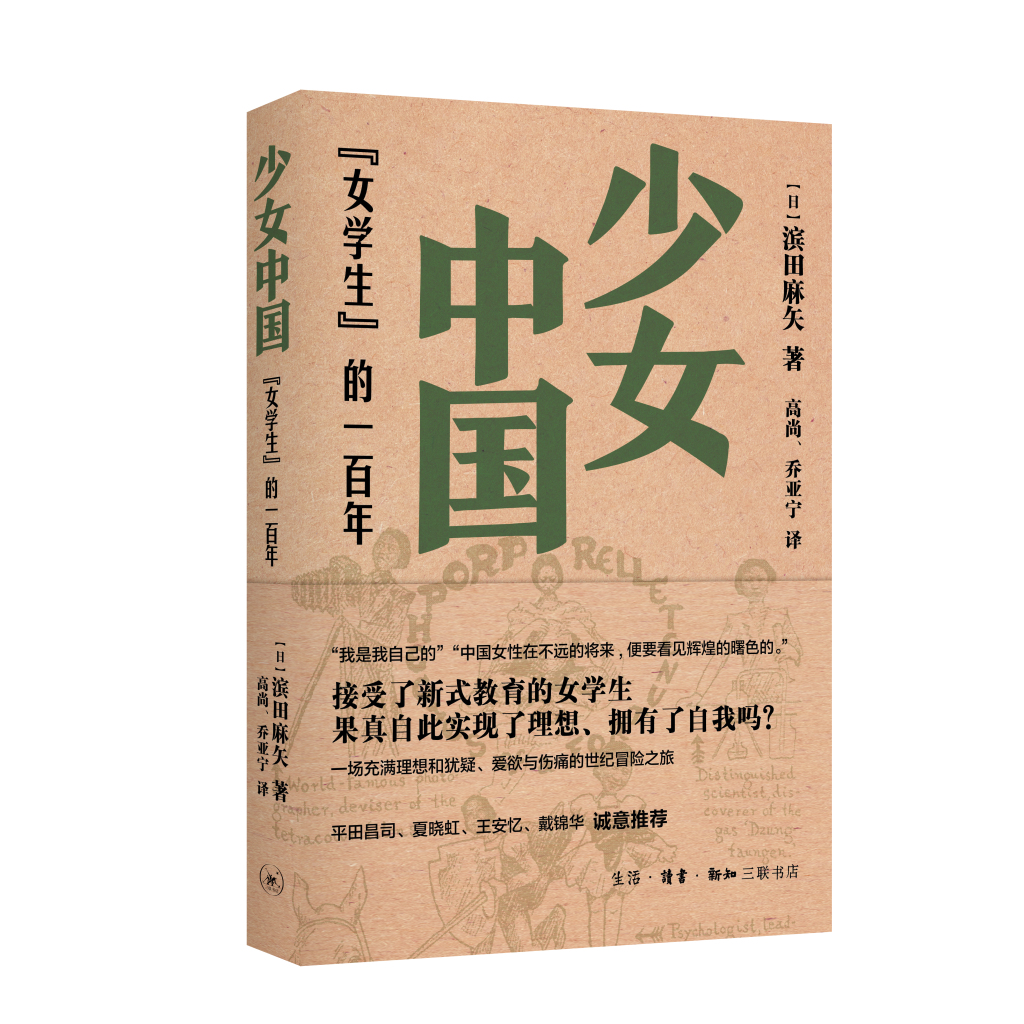

《少女中国》的作者滨田麻矢女士,1969年出生于日本兵库县,现为神户大学研究生院人文学研究科教授。主要研究对象为民国时期小说中的性别表象,除以张爱玲为中心的女性作家研究以外,在当代中国文学、美国华裔文学等方面也有著述。2013年荣获日本中国学会奖。

滨田麻矢认为,在近代女子教育开始发展的背景下,少女们离开原生家庭,有了自我探索的机会,去决定未来的生活方式。她在《少女中国》一书中依托具体的文学作品,分析从“五四”开始到现在的百年间里,离开原生家庭的青年女性们是如何发现自己的落脚点,以及她们的奋斗又是被男性作家如何看待的。

[日] 滨田麻矢著,高尚、乔亚宁译: 《少女中国》,北京:生活·读书·新知三联书店,2025年

北京大学中文系教授、博士生导师夏晓虹在评点该书时表示,自“五四”新文化人“女性的发现”之后,滨田麻矢又在这些中国少年雄健的身影后,发现了被遮蔽的少女中国。“由前一次发现获得了恋爱自由、婚姻自主正当性的中国少女,主体即为接受了新式教育的女学生,她们果真自此实现了理想、拥有了自我吗?这本从女性主义立场,重新审视各类女学生人生叙事(或称冒险故事)的论著,以犀利的眼光与明快的表达,成功建构了别样的形象谱系,启人深思。”

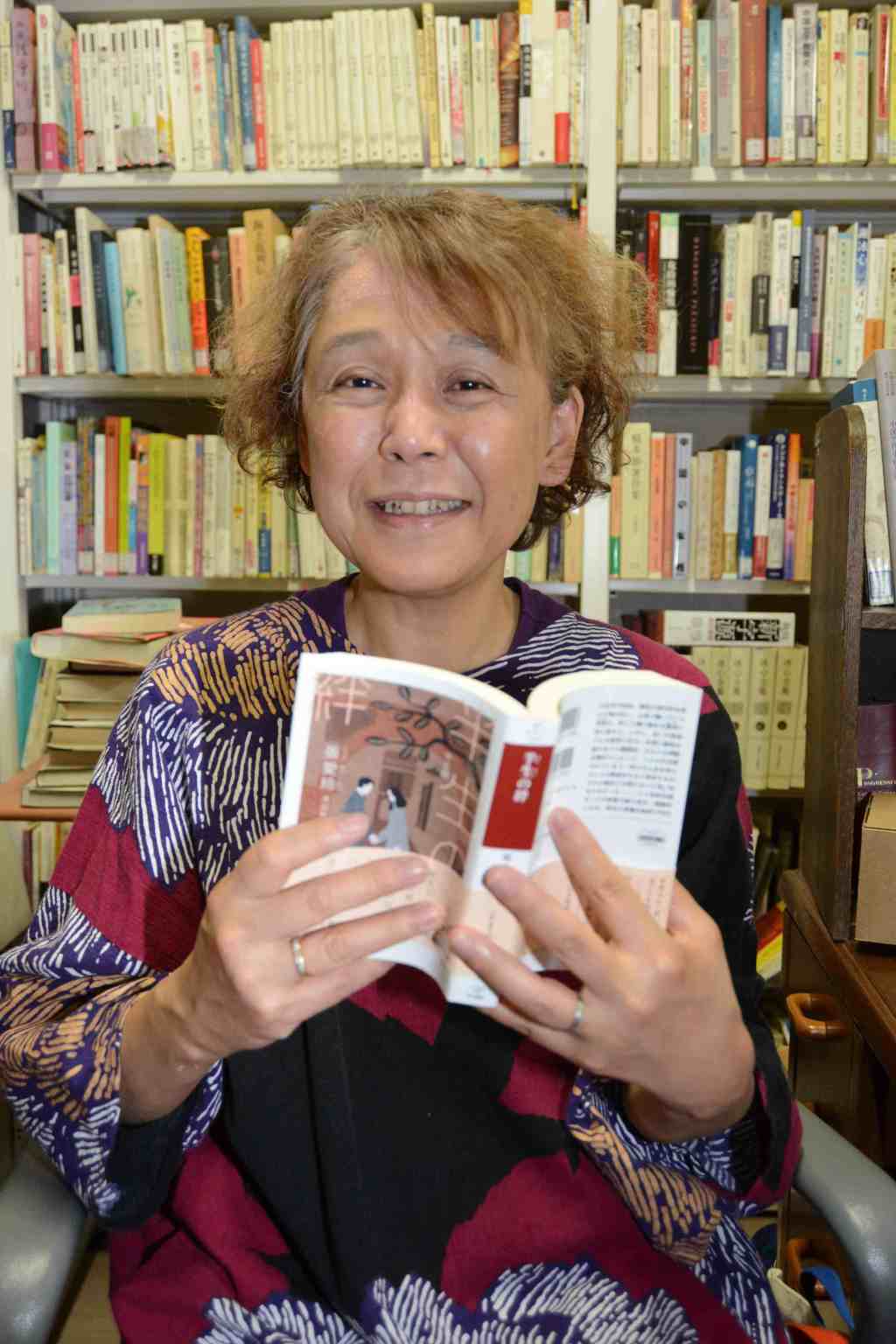

值得一提的是,滨田女士在个人求学和毕业从教后,曾多次来中国访学,在北京大学的未名湖畔和博雅塔前都曾留下驻足的身影。该书的后记里,她饶有兴趣地回忆了同北大师友间交游的过往和友情。在接受澎湃新闻记者的邮件专访中,她谦逊地表示比起课堂内容,自己反而更记得常常访问陈平原老师家,而“像夏晓虹老师那样,北京大学有很多英姿飒爽的女教师,这给我留下了深刻印象。要知道当时在京都大学文学部,几乎没有女老师。”

滨田麻矢教授专门为澎湃新闻记者拍摄了一张手捧日文版《半生缘》的近影。本文滨田麻矢照片由受访者提供

【对话】

第一次来中国就萌生要了解中国现代文学

澎湃新闻:第一个问题我想请问你是何时开始对中国现代文学,特别是中国女性文学产生兴趣的?考虑到你的学术背景和研究旨趣,能否谈谈上世纪90年代在北京大学留学期间,陈平原、夏晓虹夫妇给你的启发?

滨田麻矢:我对现代文学产生兴趣是在大学二年级的时候。1990年第一次来到中国,当时就萌生了想要更深入了解中国现代文学的念头。等自己能够阅读中文后,就开始直接阅读各种中国小说原著了。那时候京都大学有吴语课程,大家轮流讲读《海上花列传》,对我来说这本书实在太难,就去了一家售卖台湾出版书籍的书店,买了张爱玲翻译成中文的《海上花》。当时顺便买的《张爱玲小说集》让我深深着迷,直到现在我仍在持续阅读张爱玲的作品。

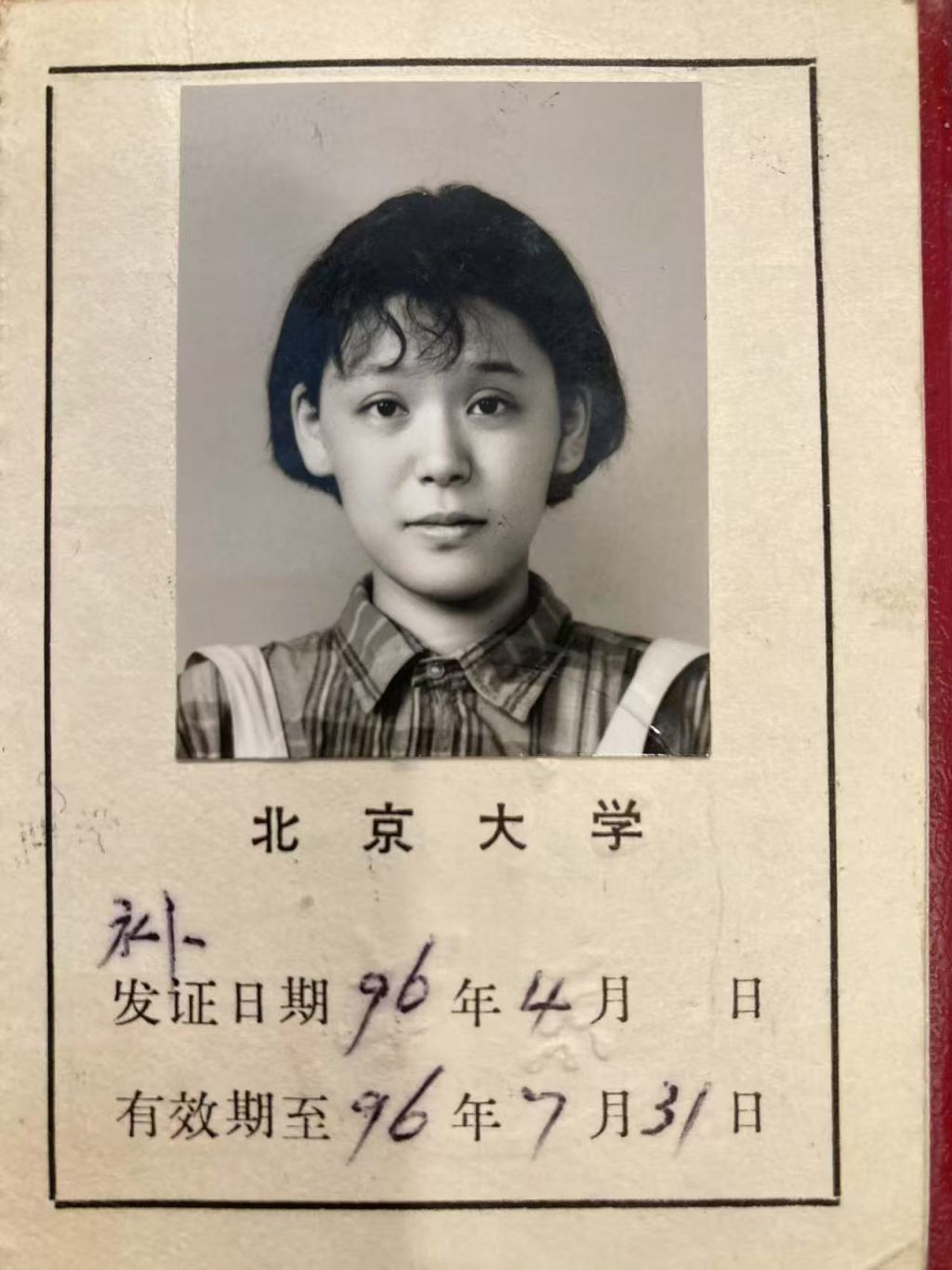

1994年起,我在北京大学待了两年的时间,估计只听懂了课堂上约三成的内容。勉强能捕捉到两三个关键词,真是个差劲的学生呢。比起课堂内容,我反而更记得常常访问陈老师家,或是大家一起去郊游的经历。像夏晓虹老师那样,北京大学有很多英姿飒爽的女教师,这给我留下了深刻印象。要知道当时在京都大学文学部,几乎没有女老师。

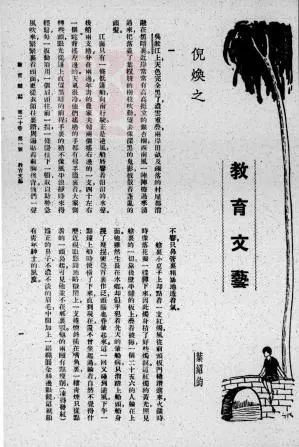

滨田麻矢在北大求学时的学生证

澎湃新闻:撰写《少女中国》的初衷是什么?这本书的中文版由三联书店出版后,你希望向中国读者传达什么样的信息或观点?

滨田麻矢:契机在于,我希望能暂时跳出对特定作家或作品的研究,转而思考“知识女性”这一形象的变迁轨迹。我想探究的是,“想要自主决定人生的女性”在不同时代是如何被想象的——这绝非一条光鲜亮丽的坦途,而是一个充满复杂性的过程:有时被憧憬,有时遭轻蔑,有时又被消费。

作为外国人,我的中文阅读速度很慢,参考的文本量确实有限。但正因如此,我反而能以“逐字翻译”的方式精读文本,也许这正是令我的研究具有一定独创性之处。如果中国读者能从我的研究中发现“原来还可以这样解读”,那将是我最大的欣慰。

澎湃新闻:在研究过程中,你采用了哪些具体的研究方法?如何收集和分析文学作品中的女性形象?比如,我注意到在《少女中国》多个篇章的行文中,会将文学家创作的文学形象与作家本身的经历和婚恋取向作对照,让人读来颇具兴味。

滨田麻矢:关于研究方法,我并没有特别有意识地去明确过,只是喜欢让文学与文本自身进行对话。以张爱玲的《沉香屑·第一炉香》和丁玲的《莎菲女士的日记》为例:两个求学离家的女孩,同样面临诱惑,同样爱上了注定不会给自己幸福的男人。丁玲笔下的莎菲选择抛弃对方并离开亲朋好友孤独地死掉,张爱玲笔下的葛薇龙却停止思考未来将面临的不幸,紧紧抓住眼前的男人。虽然两部作品并无直接影响关系,却能从这种对比中窥见作家对“年轻女性在爱情中犯的错”时的态度差异。理解这种差异时,作家的个人经历确实是非常重要的材料。

正如你所指出的,我确实存在偏重作家情感生活史的研究倾向。这稍有不慎就容易沦为八卦小报式的写作,必须格外警惕。不过若要探究创作者的性别观、家庭观或婚姻观,这些仍是不可忽视的珍贵资料。

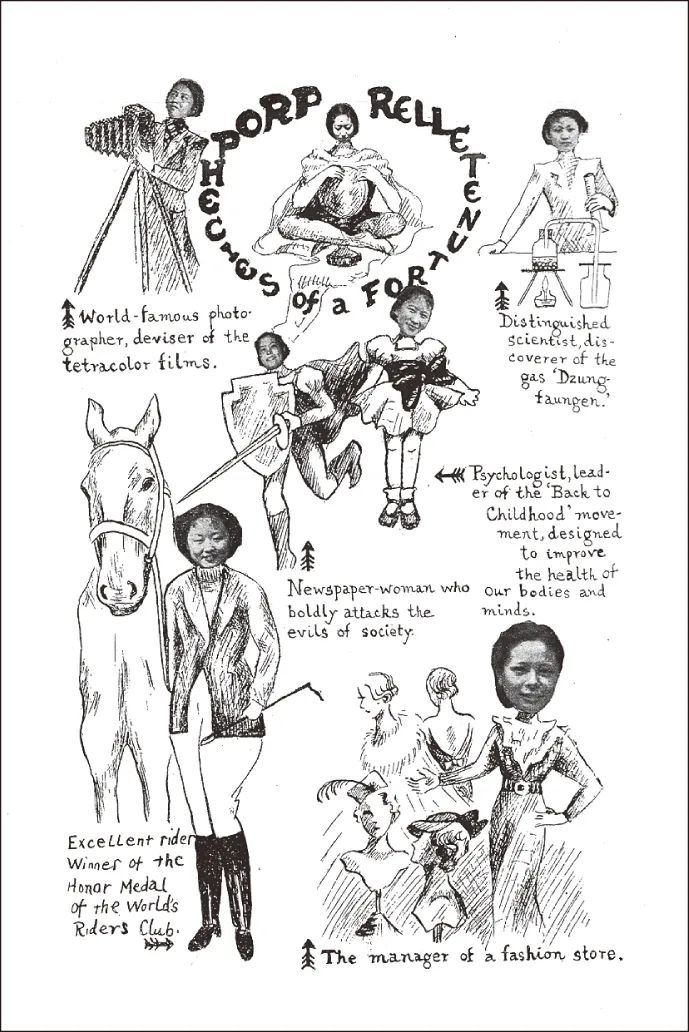

张爱玲给校刊《凤藻》投稿的作品Prophecies of a Fortuneteller(《占卜者的预言》)

澎湃新闻:《少女中国》中分析了多位女性作家的作品,但我想读者都可以看出你对张爱玲作品的偏爱。你怎么看待她在上世纪四十年代在上海创作的作品,同她在五十年代赴美后晚年的作品里女学生形象的嬗变?

滨田麻矢:是啊,张爱玲对我来说真是一位非常特别的作家。如果本科时没有读过张爱玲的作品,我可能根本不会想成为研究者吧。人们经常讨论张爱玲上海时期和美国时期作品的差异。我个人觉得,前者是为读者而写,后者更像是为作者自己而写的文本——但作品中塑造的女性形象,或许存在着某种贯穿始终的共性呢。

“80后作家笔下的矛盾情绪形成极具张力的文学表达”

澎湃新闻:你在书中提到了“少年中国”话语中的性别盲视。能否具体谈谈这种盲视的表现及其影响?

滨田麻矢:我认为“少年”或“新青年”这类词汇的“危险性”在于——它们有时包容女性,有时却又将女性排除在外。以本书提到的巴金《家》为例,主人公高觉慧爱上了家中丫鬟鸣凤,认为“她也应该去上学,应该共同追求理想”。此时,鸣凤确实被视为未来的“新青年”。可当她将被卖作妾室时,觉慧最终的选择是“为事业放弃爱情”——鸣凤就这样又从“新青年”被矮化为“有过恋爱关系的少女”。这种扭曲至今仍在延续:比如那些高考前被叮嘱“要和男生一样用功”的女孩,毕业时却被告知“工作虽重要,但该考虑婚育了”。

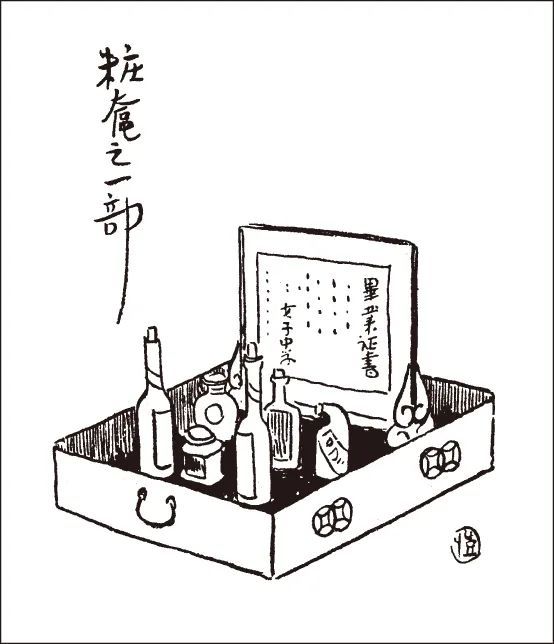

《化妆柜一角》,丰子恺绘。值得注意的是,图中梳妆台里放着女校的毕业证书

澎湃新闻:《少女中国》一书中提到,女性在“少年中国”的叙事中常常被边缘化。能否详细谈谈女性形象在20世纪中国文学中的变迁?特别是你在书中选取的研究对象是从五四时期到上世纪八十年代末。那么,你在书中也提到的70后作家卫慧、安妮宝贝,以及新生代的80后作家张悦然,对于她们作品中的少女形象,有何发现和评价?

滨田麻矢:我认为问题不在于将女性文学单独划分出来,而应关注女性角色在整个文学体系中所发挥的作用。在绝大多数作品中,女性首先被预设为“孩子的母亲”,其次是“情感生活的承载者”——要么成为浪漫爱情的对象,要么承担育儿、看护等照料事务的人员。换言之,女性至今仍被普遍赋予支持与辅助他人的角色定位。

正如你所言,中国1970年代后女作家们的共同点,或许正是对这种角色分配的强烈厌倦。目前我喜欢张天翼、王占黑等当代作家,在这些80后创作者的作品中,既流露出对“照料者角色”的憎恶,又交织着“社会期待终究不会消失”的绝望认知。恰恰是这种矛盾情绪形成了极具张力的文学表达。

澎湃新闻:书中的研究对象多是文学作品中的女学生形象,对照日本现当代文学,比如川端康成《雪国》中的驹子、宫本百合子《女学生之友》中的战后知识女性伸子等,中日两国的文学家在描写各自国家的女学生时有哪些异同?

滨田麻矢:在构思本书时,我从日本文学中汲取了许多养分,同时也深刻感受到中日近代文学中恋爱地位的天壤之别。在日本文学中,几乎所有的经典作品都会涉及恋爱题材。我在初高中课本里读到的许多小说也是如此——夏目漱石的《心》、森鸥外的《舞姬》、川端康成的《伊豆的舞女》,无一例外。但中国文学却并非如此。我认为,这一点也导致了两国在女学生/女性形象塑造上的差异。

澎湃新闻:能否介绍下你的研究成果在学术界产生了哪些影响?未来有什么新的研究计划或方向?

滨田麻矢:日本的学术界规模虽然有限,但《少女中国》(日本版)出版后仍有若干书评和推荐文章问世。承蒙各方基本持肯定态度,实在令人欣慰。关于女学生议题,我目前希望系统梳理下萧红的创作。接下来,我计划从性别观念的变迁视角重新审视中国现代文学史。

“泛黄的《新青年》原件和手稿静静地诉说着历史”

澎湃新闻:在你看来,文化政治如何影响了女性在文学作品中的形象?你如何看待这种影响?

滨田麻矢:我认为文学作品中对女性形象影响最深的文化政治因素,莫过于“传宗接代”。这个不必再说。

书中插图

澎湃新闻:你如何看待女子教育在女性成长中的作用,以及女子教育如何影响了女性的自我认知和社会地位?

滨田麻矢:在女性史上,女子教育的价值无论如何强调都不为过。女子教育使女性在社会中实现自我成为可能。更重要的是,女子教育培养出了适合作为新青年(男性)恋爱对象的年轻女性,并为恋爱赋予了精神层面的价值。

澎湃新闻:你提到女性在成长过程中常常面临“家庭-事业”双重压力。作为女性研究者想必对此也是感同身受,这种困境在新世纪后的社会中是否有所改善?

滨田麻矢:遗憾的是,虽然在日本似乎并未看到明显改善,但“这类问题确实存在”的社会认知度确实在提高。中国的情况不也是如此吗?

澎湃新闻:你在研究中进行了中日女性成长的比较。考虑到你也在中国学习生活过,这种比较对理解中国女性的成长有何帮助?

滨田麻矢:虽然我经常去中国,但对大学以外的地方,几乎都不了解。即便如此,我仍然认为,通过亲身前往中国、使用中文交流,能够更加深入地理解虚构作品中的世界。

澎湃新闻:你认为当代女性应该如何理解和应对性别问题?

滨田麻矢:这确实是个难以回答的问题。我认为,最重要的是保持对问题的清醒认知——至少不要忽视既存的问题。虽然听起来像是自相矛盾的说法,但在此基础上,是否要与这些矛盾抗争,或许可以再做考量。毕竟,持续与身边大大小小的问题斗争,实在是件令人疲惫的事。

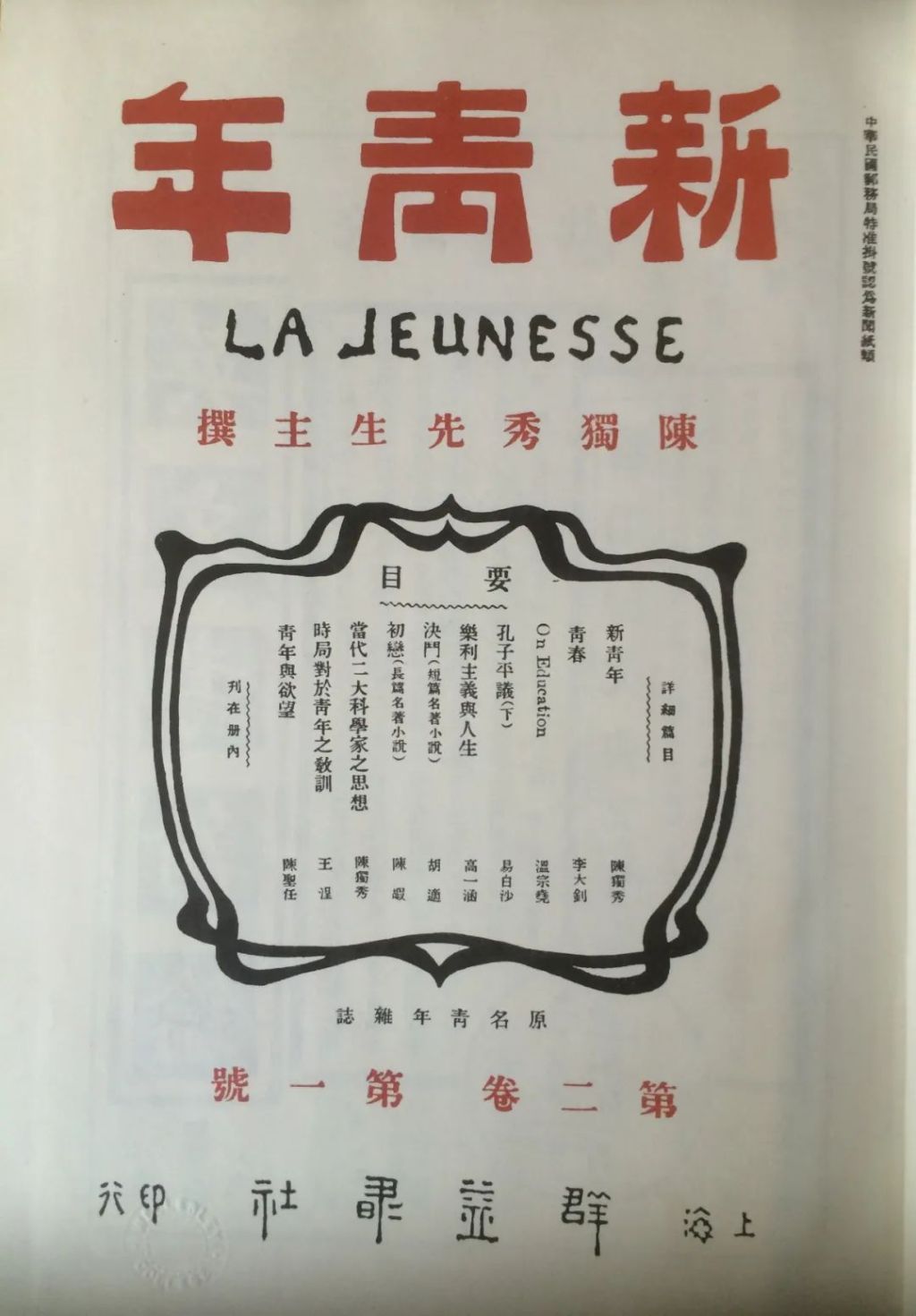

《新青年》封面

澎湃新闻:今年是《新青年》杂志诞生110周年,对于这本杂志对现代中国的影响,你有何看法?我也想请你再回忆下,在北大留学期间,钱理群先生是《新青年》杂志和新文化运动研究的权威学者,钱先生对这本杂志的讲述可有令你印象深刻的地方?

滨田麻矢:我认为《新青年》所提出的青年男女问题至今仍未过时。在北大留学期间,我曾聆听钱理群教授讲授1940年代文学(虽然当时只能听懂三成左右),但正是在这门课上接触到的张爱玲、沈从文、汪曾祺、路翎、李拓之等作家作品,成为我学术生涯的宝贵经验。

2015年,我作为访问学者再度来到北京大学短期驻研时,恰逢新文化运动百年纪念。我至今仍清晰记得,北大图书馆和红楼举办的珍贵文献展览,那些泛黄的《新青年》原件和手稿在展柜中静静地诉说着历史。

少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 吉祥起名网 吉祥起名网 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术

还没有评论,来说两句吧...