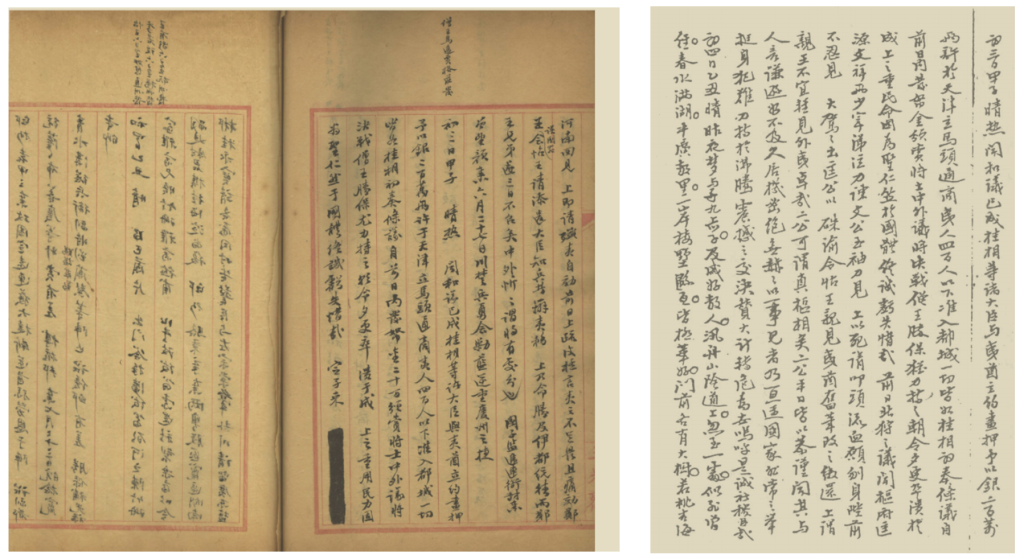

李慈铭日记石印本清咸丰十年(1860)八月初三日有一则“定子来”的记录,下一页空白,再下页内容为邸抄。检查李氏日记原稿,“定子来”之下被裁去一个半筒子页,即三个半页,篇幅不短,所裁删内容令人好奇。

天津图书馆藏有一部孙咏裳抄的《越缦堂日记抄》,接着“定子来”之后写道:“前日北狩之议,闻枢府匡源、文祥两少宰涕泣力谏,文公至袖刃见上,以死请,叩头流血,愿刎身陛前,不忍见大驾之出。匡公以朱谕令怡王亲见夷酋,奋笔改之,缴还上,谓亲王不宜轻见外夷。卓哉二公,可谓真枢相矣。二公平日皆以恭谨闻,其与人言,谦逊如不及,久居机密,绝无赫赫以一事见者,乃亘遇国家非常之举,挺身犯难,力持于沸腾震撼之交,决赞大计,转危为安。呜呼,是诚社稷臣哉!”(孙咏裳抄《越缦堂日记抄》)是年英法联军借修约之名侵华,驻军天津,是战是和,朝野上下莫衷一是,咸丰皇帝举棋不定。李慈铭当时因捐京官而客寓京师,遭逢乱局,惊惧之下,逐日秉笔直书所见所闻。

同治五年(1866)李慈铭返回绍兴,故友孙廷璋子星华(后更名咏裳)来请业,为门下生,得以阅读其日记并节录。孙氏所抄这一百五十字,显然并非裁去一页半的全部内容,但此一百五十字,佐证了李氏写日记并无“蒙预览”的初衷,某种程度上也显示出李氏日记的谤书之嫌。这则记录过于赞扬社稷之臣,丝毫不为咸丰帝道地。这年正月,咸丰刚三十初度,但早已无英气,也无底气。英法侵略军势必入京,而他不愿见夷人,也就不愿与阖城子民奋力一战,当议和出现僵局之时,自然以走为上策。

李慈铭大赞的军机大臣匡源、文祥力持守京,时皆为军机大臣。匡源,山东胶州人,道光二十年(1840)进士,后随巡幸热河,为“顾命八大臣”之一,“辛酉政变”后罢官回乡。文祥,满洲正红旗人,道光二十五年(1845)进士,咸丰十年,他留京协助奕訢与英法议和、创设总理各国事务衙门等,颇有政绩。匡源奋笔改上谕、力拒亲王见夷人,文祥袖刃力拒北狩,李慈铭听闻二人的壮烈举动,禁不住表彰他们凛然风骨。当时僧格林沁驻兵天津,炮台高筑宣战,其实并无决胜把握,战前已暗劝咸丰暂离京师避风头,同时桂良也奉命往天津议和。咸丰帝做两手准备,一面鼓励将士、安抚民众,一面暗中准备车辆、规划北狩行程。李慈铭高度评价匡、文,即代表了广大民意——皇帝勿弃城而去。然而八月初八日凌晨,咸丰帝即从圆明园后门离开京师。

翁同龢日记也记录文祥力谏咸丰帝守城一事,八月初一日记道:“前日之旨系醇邸痛哭力争,请身先士卒亲一决战,惇邸亦以为言。军机文祥争之尤力,故有是德音。”(翁同龢《翁同龢日记》)翁同龢的父亲翁心存时因五宇钞案与肃顺分歧大,以体仁阁大学士请病假赋闲,他得到的宫中秘闻应该比刚入京捐官的李慈铭更可靠。李慈铭八月初三日才写文祥力争之事,显然滞后于翁同龢,但他二次提及“上”,翁氏却很谨慎,只字不提咸丰帝,他前后数日皆抄录有上谕,但也仅作实录之观而已。

李慈铭这则君臣争执的传闻,有可能是“定子”带来的内幕消息。吕耀斗字庭芷,一字定子。江苏阳湖人。道光三十年进士(1850),官翰林院编修多年不升迁,家书不通,生死未卜,焦虑之极。李慈铭咸丰十年三月十三日写道:“目极南云,心魂俱失。是日春光初丽,殊有鹂声草绿之媚,乃转觉风日惨昏,几非人世,独坐咄咄,眠起不恒。家中负郭数椽,念已无存。老母弱子,不知隐避何所?”吕耀斗同病相怜,提笔批注到:“读此数行,我心增怛。耀斗泚墨。”(李慈铭《越缦堂日记》)后二日,吕耀斗接到噩耗,常州城破后其姊弟皆殉难,李慈铭立即写信宽慰他。吕耀斗时官翰林院编修,其消息更及时、可靠,他不停带来最新情势。六月三十日,吕氏来访李慈铭,告知大沽被围,此后陆续来告僧格林沁与英法侵略军在天津的战况。

七月二十五日,李慈铭听到咸丰已敕整备六军、假名亲征实为行计的传闻,他期待皇帝取消这场冒险之旅,“匪特大驾一出,京师皇皇,而伏莽窃发于跸路,卫军扇溃于中道,皆有垂堂踦衡之危。列祖神灵,所当申儆,以阻此行。”(李慈铭《越缦堂日记》)然而次日宫中已具车三百辆。二十七日,南书房、上书房潘祖荫等人及六部九卿、都察院堂官、五城御史递交止驾的连衔封奏,均留中不发。另一方面,咸丰帝却积极发朱谕辟谣,称车辆实为亲征所准备。李慈铭与翁同龢都抄录了这则上谕:“近因军务紧要,需用车马,纷纷征调,不免啧有烦言。朕闻外间浮议,竟有谓朕将巡幸木兰,举行秋狝者,以致人心疑惑,互相播扬。朕为天下人民主,当此时势艰难,岂暇乘时观省?且果有此举,亦必明降谕旨,预行宣示,断未有銮舆所莅,不令天下闻知者。尔中外臣民当可共谅。所有军营备用车马,着钦派王大臣等传谕各处分别即行发还,毋得尽行扣留守候,以息浮议而定人心。”李慈铭此时仍天真认为,“盖此行本非上意,有进无退,利害较然者矣”。(李慈铭《越缦堂日记》)

这份稳定人心的“德音”,茅海建先生推测为很可能是文祥主笔,通过辟谣的方式,“用咸丰帝的嘴来绑住咸丰帝的腿”(茅海建《苦命天子》)。八月初三日,大学士桂良等赴天津与英法议和初步成功,承认《天津条约》,再偿银二百万两、天津开埠、夷人四百人以下准入都城。朝野士人认为此举有失国体,但皇帝能因此不抛弃百姓,也算不幸之幸,因此这一日,李慈铭歌颂匡源、文祥死谏,也相信皇帝会与京师共进退,天下可“转危为安”。

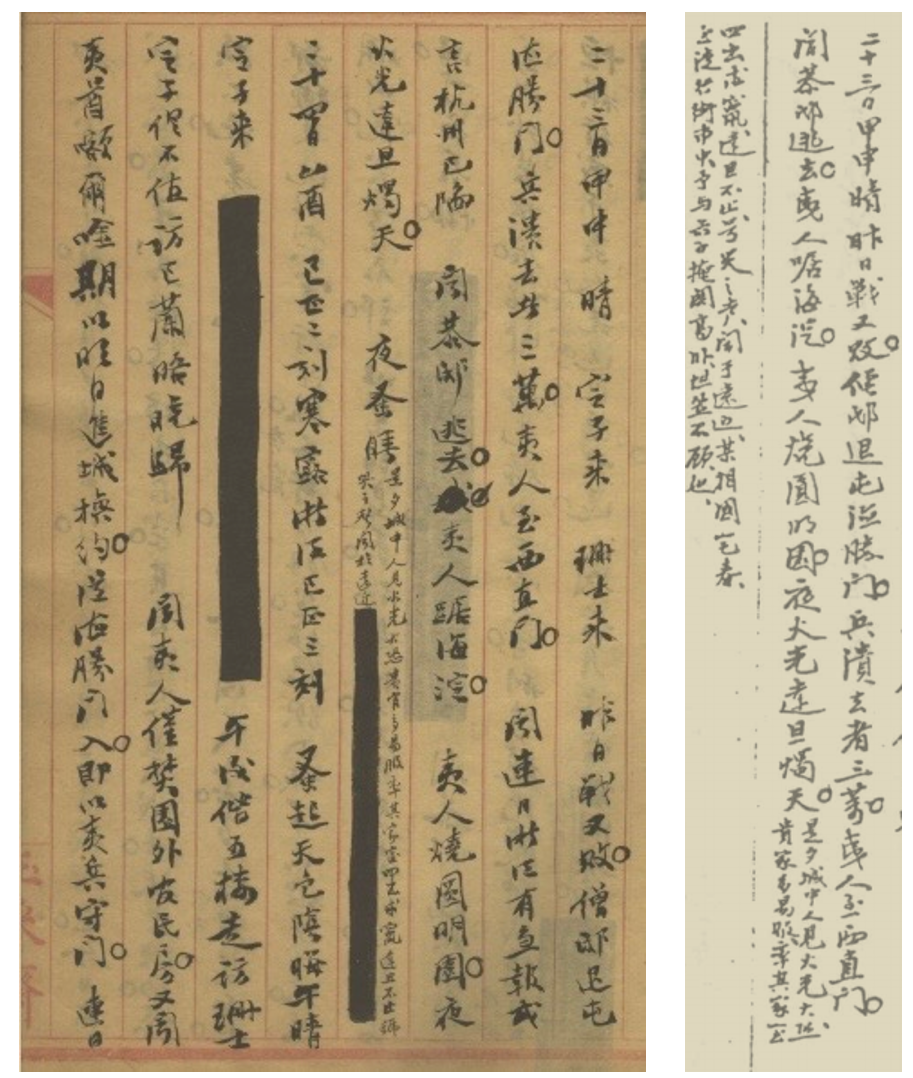

然而八月初五日,和议出现了变局,巴夏礼要入京面见咸丰皇帝并亲递国书,怡亲王载垣告诉他应该遵循的朝仪及冠服之制,巴夏礼不接受易服及跪拜之礼,怡王遂告僧格林沁“是和不可成,当亟战”。初七日,胜保大败于通州,受伤坠马,被车运往京师,当时各戏园正在演剧,见此阵势一呼而散,仓黄奔避,内外城门紧闭,气氛顿时空前紧张。议和不成,惟有一战,于是咸丰帝再理北狩之计,初八日早饭后,“车驾东出,宫眷俱仓黄行,人心大震”(李慈铭《越缦堂日记》)。潘曾绶记道“圣驾巳刻起銮巡幸木兰”。(潘曾绶《潘曾绶日记》)翁同龢日记则写道:“闻圣驾出巡,廷臣(瑞常)有伏地力争者,麾之出。六宫先行,肃顺随扈,惠亲王等均扈跸行。陈子鹤大司寇邀余兄弟至团防公局议事,余辞之。”(翁同龢《翁同龢日记》)

初七日晚、初八日早,李慈铭表兄陈寿祺正在圆明园等待引见。陈寿祺应军机章京考试得名第八,定于初八日引见,初七晚他就进园,发现内官四处寻觅车辆,围以黄帷,晚间宫眷已经出城完毕。他等到次早,被告知取消引见,只好在混乱中匆匆离园,并将消息告知李慈铭:咸丰帝于巳刻(上午九点至十一点)由肃顺等人随扈,从圆明园后门离开。

四个小时后,内城士大夫纷纷携家往城郊避兵,沿途烧饼、馒头等干粮一抢而空。翁同龢携家至房山,“未刻,余奉母至吕村小住以避之”,翁曾源奉母至密云,翁曾筹携妻子至昌平,翁同龢岳父汤金钊迁保定,举家为保全之计不得已四分五裂,途中避兵者络绎如织。(翁同龢《翁同龢日记》)朱学勤往房山,许乃普往涿州,潘曾莹往西山,潘曾绶于初十日到戒台寺,十四日西郊门头沟潭柘寺,潘曾玮则住雄县。(潘曾绶《潘曾绶日记》)这天吕耀斗携友蒋某来访李慈铭,晚上李慈铭又写信给吕氏,物价腾贵数倍,市无贸易,京师笼罩在恐怖的云雾中。在京士人高心夔、王闓运、莫友芝等人迅速离京。

李慈铭与租住在顺治门大街的同乡京官周星誉、陈寿祺等,及新结识的吕耀斗、陈孚恩子侄等,既不能返乡,也无力往京郊避兵,惟有坦然与城共存亡。圆明园大火之际,他亲眼目睹,咸丰十年八月二十三日日记有双行小字写道:“是夕,城中人见火光大恐,贵官多易服率其家室四处求窜,达旦不止,号哭之声闻于远近。”但此句之下也有涂抹,据孙咏裳抄本《越缦堂日记抄》知李氏原稿写道:“某相国宅中眷至徒行街市中。予与叔子掩关高卧,坦然不顾也。”

“某相国”究为何人?一般来说宰相要有内阁大学士衔,即所谓入阁拜相。那么咸丰十年任宰相者是哪些大臣?

咸丰十年(1860)八月二十四日午后英法侵略军焚烧圆明园,“连日都人纷纷奔避,朝官多尽室行,常熟(翁心存)、寿阳(祁寯藻)二旧辅皆去。今日出城者尤众,车马络绎,坊市为空。其自海淀逃入城者,扶老襁幼,系路不绝。贵官有先避居海淀者,前夜忽闻夷人至,多弃家属赀装而逃。都御史沈兆霖宵行迷路,奔窜百余里,始狼狈入城。军民被焚之家,焦烂四窜,哭声震郊。以万余岛夷孤悬深入,而致辇毂之下惨变至此,可为长恸。”(李慈铭《越缦堂日记》)是日翁同龢经过海淀,“路逢难民,老弱妇女,累累不绝”。(翁同龢《翁同龢日记》)翁同爵等随员在保定中州会馆东馆,“自昨日午后起,西北烟焰蔽天,探马回,云淀园尚无恙,然陈设已有土匪抢劫,南海淀一带民房亦多焚烧,难民络绎于道,恭王等已至长新店矣。”(翁同爵《翁同爵日记》)

亲历守城的浙江金华人胡凤丹追忆咸丰十年(1860)八月京师乱局时写道:“庚申,夷兵逼近京城,办事王大臣贾相国等奏请户、兵、刑部随带司员二十人。迨中秋日,火焚淀园,只翁玉帅、陈秋帆、陈棣珊及余四人在局,余皆挈眷出城。”又其《感恩纪事》题注云:“庚申八月,京师戒严,周芝台、贾筠堂两相国,陈子鹤、赵蓉舫两尚书出屯外城,奏带部员十六人,凤丹与焉。”(胡凤锦《退补斋诗文存》之《辛巳暮春生日自讼》)翁玉帅即翁同爵,他在咸丰十年八月十一日日记中写道:“至署,知贾相派余及绂臣在外城办事处当随员,晚至白衣庵,贾、周、陈、赵四堂先后到。”(翁同爵《翁同爵日记》)翁同爵、胡凤丹是“贾、周、陈、赵”的随带司员,陈孚恩任户部尚书,赵光署理兵部尚书,二人皆无大学士衔,李慈铭所称内城“某相国”,很有可能是胡凤丹记载的“周芝台、贾筠堂两相国”,周祖培,河南商城人,嘉庆二十四年(1819)进士,时官户部尚书,体仁阁大学士为留京办事大臣;贾桢,山东黄县人,道光六年(1826)榜眼,时官吏部尚书,以体仁阁大学士为团防大臣。二人是咸丰十年实掌宰相实权之人,“某相国”,当指二人而言。

咸丰十年(1860)八月,李慈铭在顺治门大街的蜗居中,为文祥、匡源构筑的道德丰碑,湮没于紫禁城里仓皇北去的尘烟中,所幸的是,孙咏裳抄录的断章,仍隐约可见英法入侵时帝王将相的抉择及其历史张力。咸丰十一年(1861)“辛酉政变”后,慈禧太后登上政治舞台,大臣们编制《治平宝鉴》为其进讲治国之道,但她的施政经验可能仍来自其夫君咸丰帝。光绪二十六年庚子(1900)八国联军侵华,慈禧与光绪帝西狩,与咸丰十年庚申(1860)咸丰帝北狩,虽相隔四十载、历经五“庚”(庚申、庚午、庚辰、庚寅、庚子),但其应对外敌的策略如出一辙,可谓名副其实的“以史为鉴”。

少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 吉祥起名网 吉祥起名网 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术

还没有评论,来说两句吧...