一、“决死”的哲学

1943年5月19日,田边元(1885—1962)在京都帝国大学学生科主办的讲座上做了一场题为《生死》的演讲。原本他以“我们日本国民如今已经没有思考生死问题的必要”拒绝了演讲的邀约。然而,当了解到学生们虽已觉悟到死,但仍想听关于“生死”的意义时,他才站上了讲台。《京都帝国大学新闻》记录了当日的情形。“田边教授的第一讲开讲前一个小时,第一教室已是人山人海而无立锥之地了,为此,校外的听众被转移到第二、第三教室用扩音器来听讲。这外校听讲者中甚至有从遥远的福井县赶来的,由此可以窥见这次星期一讲座受到了全国怎样的关注。”

田边元在演讲

这并不令人感到意外。由于战事越来越恶化,东条内阁公布了“在校征召延期临时特例”,废除除理工科和教师培养系以外的文科系高等教育学校的在校生延期征兵的措施。原本兵役法规定的学生征兵年龄从26岁下调至了20,再降至19岁。这个时期,太平洋战线不断传来日军“玉碎”的报道。对于此时接到出征命令的学生而言,等待他们的正是“死”。田边讲座之所以引人注目,是因为学生们在寻求“死”的意义。

演讲中,田边元说道,关于“死”有三种的立场。第一种是自然的立场。即,既然有生也就自然有死。第二种是人间学意义上自觉的立场。即,“对生来说自觉到死是不知何时来临的可能性,而面对作为可能性的死来决定自己的生存”。 田边认为,这两种立场都是观念性的,不值得推崇。我们应该遵守第三种实践的立场,即“不是将死观念化,而是我们实际上赴死”。这是《叶隐》中宣扬的武士道。“武士道者乃寻死之道也”,“生死两难之际首选赴死,无絮烦道理可言,觉悟至此一往直前”。

子安宣邦指出,“山本常朝的《叶隐》以主从关系为坚固的基轴而强调向死而生”,而“昭和18年(1943)的国家主义哲学者田边元则强调为国而直截了当去赴死”。事实上,如前稿所示(《文库・古典・战争——岩波读者的“想象的共同体”》),许多青年学生正是带着岩波文库版的《叶隐》赴死。在此,田边将武士道的“寻死之道”升华成“决死”的概念来表述,“我们所说的决死乃是更为积极的实践,并非把死视为可能,而是觉悟到其必然发生而仍然果敢地去实践。这实际上是将生投入死之中,而非一边活着一边在观念上思考死,并非自己处于安全的生之境地而去思考死的可能性。懂得必死,知道死无法逃遁,而依然去做应该做的、实践应该实践的,即把我们的生投向死”。

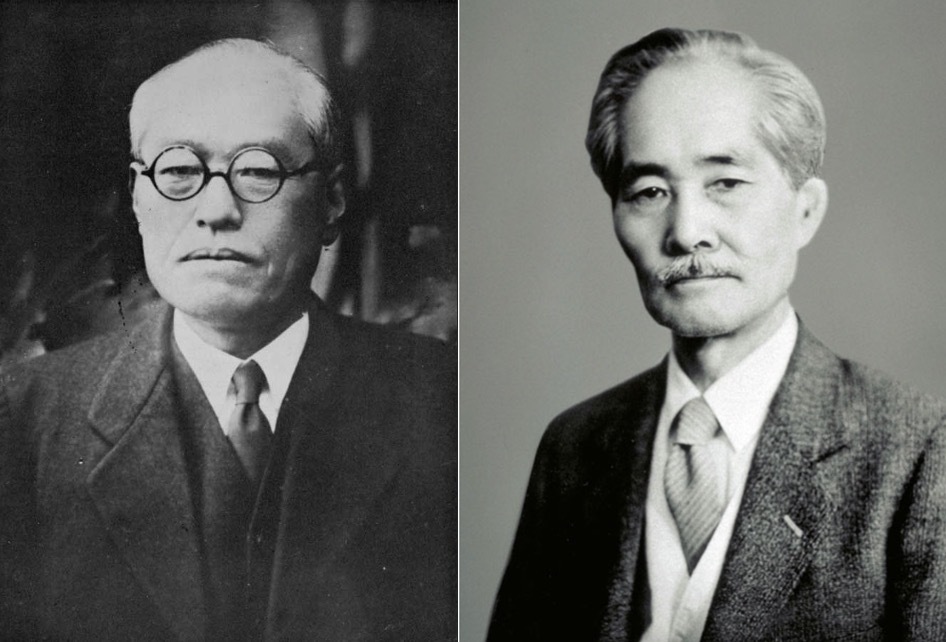

天野贞祐

其实,早在1939年,京大学生科课长天野贞祐(1884—1980)就邀请了田边元做一场题为“历史的现实”的演讲。此后,田边元以“述”的形式改题为《历史的现实》由岩波书店编辑出版。在1940年,该书以11万册的销量位列岩波书店畅销帮榜首。其序文记载道,“满堂学生以非常紧张和感激的心情聆听了这堂课”。田边在演讲结束时也鼓励学生,“一旦被征召就必须拿枪上战场的年轻人”,“对于死亡而言是自由的”。“在历史上,个人通过国家,从人类的立场上建设永恒的事物而献身是超越死亡的。很难想象,在自己主动自由地去牺牲,在超越死亡之外,还有一条超越死亡的道路”。在此,田边赞美、鼓励、动员学生为国家去死。有不少学生正是带着田边元的《历史的现实》上了战场。田边元的哲学之所以受欢迎,是因为这是一种合理化和美化自己的死亡的哲学思想。也正因为如此,战败后,那些曾聆听过田边元讲座的青年学生深感愤怒。例如,学生兵梅原猛就抨击到,“简直无法忍受对我们诠释死亡的哲学家们”,“自己不面对死亡却向他人诠释死亡,难道不是欺诈行为吗?”田边元等京都学派成员,因煽动战争遭到了美军的公职追放。

二、西田几多郎

1939年,田边元的讲座“历史的现实”是天野贞祐作为“大学向市民开放”计划的第三次。第一讲是西田几多郎(1870—1945)的《日本文化问题》,第二讲是高山岩男(1905—1993)的《文化类型学》。这三位讲者都是京都学派的骨干成员,也都与岩波书店关系密切。早在1915年《哲学丛书》的时代,西田几多郎即是岩波书店的最重要的顾问之一。他因为选科生的身份原因留东大未果,转任京都帝国大学助教授(相当于副教授)。在京大,西田执教长达18年之久,培养了众多门生,如天野贞祐、下村寅太郎、三木清、戸坂润、西谷启治、唐木顺三等等,开创了哲学史上有名的“京都学派”。

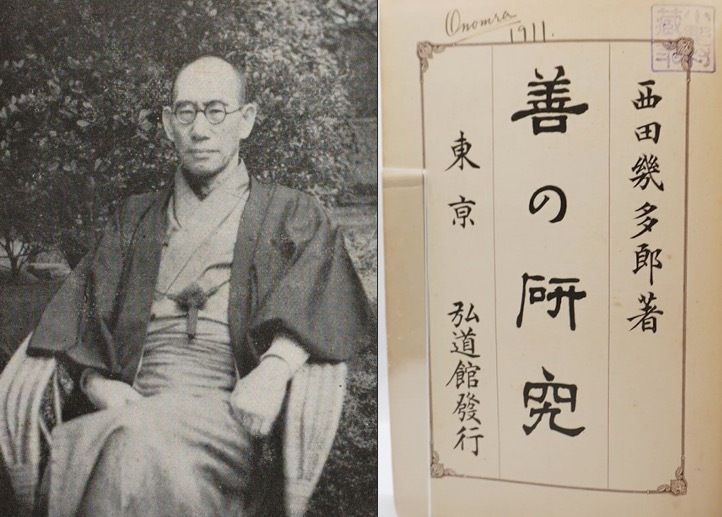

西田几多郎与《善的研究》的出版

1912年,西田受聘京大时已经40岁。当时的西田还默默无闻,只有几篇论文发表在《哲学杂志》上,以至于《善的研究》在初版时连出版社都找不到。最终,是他在四高时期的弟子纪平正美(1874—1949)的帮忙才在1911年1月于弘道馆出版。当时,在京大就读哲学科的学生天野贞祐回顾道他第一次见到西田时候的印象,“以前未曾听闻过这个名字,第一次见到他在讲坛上,非常阴郁”。

事实上,西田的一生可谓命运多舛。他自幼就经历了太多的生死别离。13岁,他失去姐姐(伤寒去世),后来弟弟又战死在日俄战争旅顺战役。结婚后,1907年1月,他年仅4岁次女患支气管炎去世。到了5月,又有一对双胞胎女儿诞生,但一个月后只存活下一个。换言之,1907年,西田体验了同时失去和拥有两个女儿的悲惨经历。1920年,就读于三高的23岁长子病死。因此,天野贞祐看到西田初印象“非常阴郁”既是西田人生的写照,也是他哲学的主题。他很早就指出,“哲学起源于我们自己的自我矛盾之事实。哲学的动机不是‘惊讶’,而是人生的悲哀”。

《善的哲学》出版后,受到了哲学界的关注。一高学生三木清读了《善的研究》后大受感动,于1917年投入的西田门下学习。同时代的青年哲学家高桥里美评价道,“在《善的研究》出版之前,有人问我,国人有无独立创作的稍微像样一点的哲学书,若有之则为何书?我只能含糊其辞地回答。我觉得非常地尴尬。自从《善的研究》出现以来,我就能够骄傲且迅速地回复这样的问题了”。

虽然对西田的评价颇高,但这毕竟只是限定于哲学圈内的专业人士。西田的哲学论文向来以抽象和难解著称,一般而言很难得到大众读者的欢迎。之所以《善的哲学》最终成为长期的畅销作品,按照小林敏明的话来说,得益于以岩波书店为代表的“出版资本主义”的发展。更准确地说,是岩波书店第一位畅销作家仓田百三(1891—1943)的大力推荐。

仓田百三原本是一高的学生,后来患肺结核后退学。在失意中,他创作了一部以镰仓时代的僧人亲鸾及其弟子唯圆为中心,描写了人类的罪孽、爱欲的戏剧《出家及其弟子》。1916年他写信给素不相识的岩波茂雄,请求自费出版。岩波同意后,初版800部共计500元。但出乎意料的是,《出家人及其弟子》已经问世就成为岩波书店最畅销的作品之一,到1925年,《出家及其弟子》已经到了第282版,在文库版出版之前销量就已经达到了15万本。小林勇在1921年记载道,“到去年为止,《出家及其弟子》每天都要卖出四五十本。最近销量急剧增大了。在今川小路的批发商,零售店每天都会等着从印刷所来搬走五百本”。

一举成名后的仓田百三在1921年将他的随笔集结成《爱与认识的出发》,很快也成为畅销作品,到1925年已经到157版。他在书中高度评价了西田几多郎。“纵观我国的哲学界,与其说它让人感觉到像冬日枯寂原野般的寂寥,不如说是更像被乱射的日光晒干的连绵沙丘。……几乎没有体现作者个性的独创性思想的哲学书,也没有一本呕心沥血的,可以追溯内部生活变迁痕迹的著作。……他们没有和我们青年mitleben(共生)。……在这干燥、沉滞、庸俗、充满俗气的我国哲学界,就像从干枯的山阴贫瘠之地,长出来高雅的散发出浓郁香味的白吊钟草之花一样,给我们带来纯粹的喜悦、坚强,甚至是些许的惊讶的,是西田几多郎氏。”他回顾了初次读到《善的研究》时的感动,

“我不经意地开始读序言。一下子,我的眼睛就被上面的文字吸引住了。看吧!‘并非有个人后才有经验,而是有经验后才有个人。与其说是个人之区别,不如说是经验才是根本。这种思考才能脱离唯我论’。这是多么令人印象深刻的话。我们可以脱离唯我论吗?这几行字鲜明地印在我的眼睛上。……此书带来了我内部生活的天崩地裂”。

仓田百三与《出家及其弟子》

据说,正是因为读者读到“并非有个人后才有经验,而是有经验后才有个人”这句话后要求岩波书店再版《善的研究》。1921年,《善的研究》再版后,在不到一年的时间里增印了54次,即刻成为当时青年人的必读之书。尽管《善的研究》的爆火得益于仓田的赞誉,但西田本人却并不买账。在私人信函中,他批评道,“仓田百三现在是学生们的idol了。他头脑倒是很清晰,也有一些深刻的理解。但是他的小说和思想尚且幼稚,甚至是浅薄。他尚且需要更深刻的发展。但这已经不可能了”。

西田所谓的“唯我论”是指,除了只有自己为实在以外,其余一切不过是自我意识的投射的人生观。这反映了近代日本学习西洋政治社会制度、导入学问与技术,完成急剧的近代化以后缺失自我主体意识状态。当时流行的“烦闷”青年,也是“近代化”深入个人内面之结果。西田自己说,所谓“善的研究,一言以蔽之,是指人格的完善”。“《善的研究》前半部分是哲学,后半部分是人生”。

事实上,《善的研究》对知识、道德、宗教赋予“纯粹经验”的基础,既不是输入学说的介绍,也不是概述性的论述。所谓“纯粹经验”,是指将主观和客观尚未分离,也未加以思考和区分,即事实原封不动、经验原封不动的状态作为基准。西田摒弃了把主观和客观割裂开来的近代西欧的主客二元论,试图从连“我”的意识都没有的主客未分化的意识状态中重新把握世界。在某种意义上,这是对暧昧的心情和感觉的重视,是对人的直觉和经验的反省性的重新审视。

三、《哲学丛书》与“京都学派”

自1915年作为岩波书店的《哲学丛书》系列之一的《最近的自然科学》出版以来,作者田边元就引起了西田的关注。两人书信往来不断。1918年,田边元《科学概论》在岩波书店付梓。西田写信给田边,力邀他前往京大任职。翌年,田边奔赴京都任职助教授。由此,京都学派的双引擎“西田・田边”开始发动了。西田退休后,田边继任哲学讲座教授。1921年,西田还力邀《思想》杂志的编辑和辻哲郎(1889—1960)赴任京大。中岛志岳指出,事实上,是通过岩波书店的人脉圈,京都学派骨干哲人群体才得以正式集结完成。

西田与岩波友谊深厚,自“恶战苦斗之记录”的《自觉中的直观与反省》(1917年)以来,《思索与体验》(1919年)、《艺术与道德》(1923年)等作品都出自岩波书店。岩波茂雄还亲笔写推荐广告,“现今哲学界的诸多重要问题能否被还原成价值与存在、意义与事实的关系或者二者结合的说明呢?此书恐怕是自西洋哲学输入以来最具独创性的集大成者。作者倾其多年心血,从其独特的自觉体系精巧地解决内心深处最深远之中心问题。此乃哲学努力之结晶。在此哲学体系中,其思索之强,其体验之深,在当代著者中无人出其右。此书最好地证明了,哲学思索的本质不仅在于概念的理论整理,还有吾等人格深刻之形成的边然过程”。

和辻哲郎

作为一高的哲学科的选科生,岩波茂雄自然对哲学有所关注。自1914年1月开始,岩波书店接管了原本由弘道馆发行的东大“哲学会”的学术期刊《哲学杂志》。“哲学会”成立于1884年1月,由东大毕业学生井上哲次郎、有贺长雄、三宅雄二郎、井上圆了、棚桥一郎等人发起,得到了加藤弘之、西周、西村茂树、外山正一等教授、讲师的支持。1887年,月刊《哲学会杂志》创刊(后改题为《哲学杂志》)。

弘道馆是辻本卯藏(1874—1958)经营的出版社,其名称来自将尊皇攘夷理论化的水户藩藩校,意识形态色彩极为浓厚。在明治30年代,该出版社主要经营以初等、中等教育教科书以及心理学、教育学出版物而闻名。除此之外,还有帝国教育会编辑的《帝国教育》(1909—1944)杂志和井上哲次郎主编的东亚协会出版物《国民生活与宗教》,(1909年)、《伦理研究》(1910年)、《女子大学研究》(1910年)等。

虽然岩波书店开始出版《哲学杂志》,但其出版风格却与弘道馆大相径庭。实际上,岩波书店与东大哲学会成员保持着微妙的关系,它未曾出版过井上哲次郎、有贺长雄、井上圆了、棚桥一郎等人的作品,连哲学学会第一任会长加藤弘之与外山正一也不例外。相反,岩波出版了许多一高・东京帝大时期早逝的友人的遗稿集。在某种意义上,岩波书店发行《哲学杂志》,更像是一种讨好东大权威学者的行为。

1915年10月,岩波书店出版的《哲学丛书》问世,列席其顾问成员名单的有波多野精一(1877—1950)、西田几多郎、朝永三十郎(1871—1951)、大塚保治(1869—1931)、桑木严翼(1874—1946)、三宅雄二郎(雪岭,1860—1945)共6人。除了大塚保治供职于东大,三宅雄二郎为在野思想家之外,其他人都属于京大的学人圈。按照红野谦介的说法,他们都属于正统学院派东京帝大的“脱轨青年”。他们大多与井上哲次郎的私人关系不好。西田作为东京帝大选科生毕业后,先后任职于金泽四高、山口高等学校、学习院,向井上哲次郎求职未果后,转任京都帝大。

波多野精一自一高・东大毕业后,留学欧洲,1906年归国后先后在东大・早稻田大学担任讲师,1917年受聘为京大宗教学讲座教授。在东大执教期间,石原谦、安倍能成是他的学生。在早大执教期间,田边元、高桥里美与村冈典嗣是他的学生。据高桥回忆,波多野教授离开东大也是因为与井上哲次郎不和。事实上,波多野的处女作《西洋哲学史要》(大日本图书,1901年)比《善的研究》早刊行10年,这个时期的波多野比西田更负盛名。战后京大古典文献学权威田中美知太郎(1902—1985)就曾回顾道,当初考入京大就是为了跟随波多野,而非西田学习哲学。波多野进入京大以后,在岩波书店翻译出版了康德《实践理性批判》(1918)、以及单著出版了《宗教哲学》(1935)、《宗教哲学序论》(1940)、《时间与永恒》(1943)宗教三部曲,确立了自己在宗教哲学史中的权威地位。

波多野精一与朝永三十郎

朝永三十郎也是一高・东大毕业后,1907年受聘于京大哲学科助教授,1909—1913年期间留学欧洲,在德国海德堡大学师从威廉・文德尔班(Wilhelm Windelband,1848—1915),归国后升任京大教授,其在京大的学生有天野贞祐、高坂正显等人。朝永三十郎主要从事康德研究,其著作不多,在岩波书店仅有両本刊行。其中《近世“私”的自觉史——新理想主义及其背景》(1916年),追踪文艺复兴到新康德派的自我概念发展的力作,在当时被广泛阅读。但京大内部有“哲学的西田・田边、哲学史的朝永,宗教学的波多野”这样的口碑留下来。这三位学者可以被视为是京都学派第一代学人的主力军。

桑木严翼比其他三位稍微复杂,他1896年毕业于东京帝大哲学系,任职第一高等学校教授,1900年出版的《哲学概论》是日本人的第一本哲学概论书。1906年转任京都帝大教授,后留学欧洲,1914年回到东京帝大担任教授,其专业领域为康德研究,为新康德派输入日本做出了重大贡献。桑木可以说是东京京都两所帝国大学的中间人物。在某种意义上,东京京都两所帝国大学是在相互对立与竞争的基础上成立的。1896年,成立京大的一个重要历史使命就是对抗东京帝国大学的一家独大、唯我独尊的局面。事实上,在当时,东大浓厚的官僚气息早已引起社会各界的不满。内藤湖南在记者时代就撰稿批评东京帝大“读书为了当官”的学风,“身处政治中心东京,又有萨长藩阀政府为其后盾的东大教授们虽有大学教授之名誉,见其同学出入于政府,并获一代之名利,受俗界之尊敬。……加之近岁以来,大学总长屡屡升迁为文部大臣,其教授则往往兼任行政官,以致收入丰裕,而其大学毕业生多以官府为衣食之源、出身之捷径也”。与之对比的是,京都帝大是为了纯粹的学者之研究而成立的大学。

此外,当时东大的学风“流行的是追求洋气十足的西洋学问”。“从教学体制到教员配置都大量倚重西方教育模式,尤其是仿效德国的高等教育体制,并大量聘用外国人教师”,但是京都帝大“外国人教师极少,即使是西洋文学科也全部由日本人担任”,在教员招聘上不拘一格降人才,不再拘泥于留洋博士。首任文科大学校长狩野亨吉(1865—1942)聘请只有秋田小学师范学校学历的的内藤湖南(1866—1934)、电信技修学校学历的幸田露伴(1867—1974)担任文学部教授,成为学术史上的一段佳话。许多一高・东大的学生听闻京大的声誉纷纷转校,如一高的“秀才”三木清、东大法学科的野崎广义(1889—1917)转入西田几多郎门下。以太平洋战争时期成为总理大臣近卫文麿(1891—1945)为中心的“学习院团体”,包括木户幸一(1889—1977)、原赤松情、文田熊雄、织田信恒、赤松小寅、上田操转入京大经济学河上肇(1879—1946)门下等等。这都说明了京大在当时独具一格的魅力。

四、“京都学派”的谱系学

据考证,“京都学派”这个名词最早出自1934年户坂润(1900—1945)的论文《京都学派的哲学》,“清算以加藤弘之、井上哲次郎诸位为代表的我国官学哲学的外国书翻译时代,开始出现像样的学术研究力,恐怕得等到(第一次世界)大战的前期。此前,大西祝或桑木严翼诸位教授或多或少都有些独特性,逐渐成为了科学思想,变成了科学的哲学。西田几多郎到京都帝大以来,此发展趋势渐次具体化。到了大战前后,迎来了决定性的时刻”。

“哲学若是没有兼具技术与思想的契机则无法成为哲学,正如如果没有普遍有效的范畴,和社会上相当有势力的积极的世界观,就和没有哲学一样。可以说这样的哲学,在某种意义上,哲学不再是学院自身的温室之内,而是在一般文化的外景中,使其实际上具有客观的意义,这主要依赖于西田博士。实际上,西田博士一贯的哲学上的诸多劳作,对诸文化的补充的必要性而言,是我国最初、最大,最值得纪念的存在。极端地说,至今为止的哲学——或者说后来说不定也是这样——即便是不存在也没关系,哲学只是一种玩具一样的东西。”

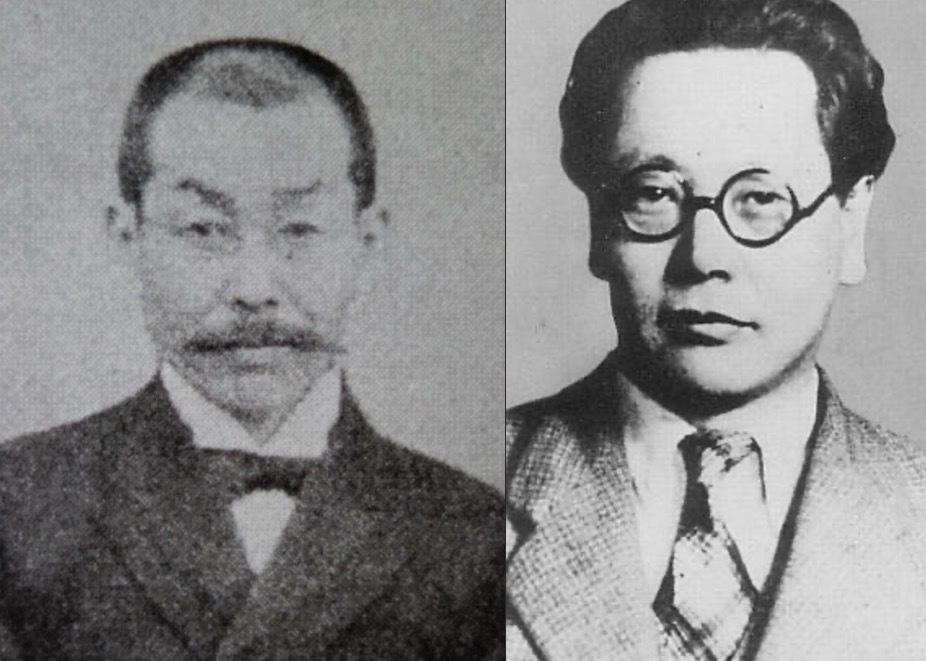

狩野亨吉与户坂润

一般而言,西田几多郎被视为是“近代日本唯一的独创的哲学家”。正如永井晋搜指出的一样,他的历史意义在于首次创立了“日本”的“哲学”,即完成了将“哲学”本土化的诉求。这是回答在日本在明治时期进入“近代”以来,如何运用西洋近代的理论,在保持日本传统的同时接受又与之对决、融合的问题。西田认为,问题在于不把矛盾体的一方还原成另一方,而在于作为哲学家如何在逻辑上进行推演。“‘东洋’要通过‘自我否定’来‘包围’西方”。这并不是把“西洋哲学”和“东洋哲学”作为两个矛盾的原理对立起来,从后者批判前者。而是进入西洋哲学的逻辑之中,在此基础上,不是从内部使之(海德格尔意义上的)“解体”,而是(在德里达的意义上)“解构”。

从京都学派内部的代际谱系来看,其创始人其实是西田几多郎和田边元,也包括周边人物波多野精一、朝永三十郎。第二代是所谓的京大“四大天王”高山岩男、高坂正显、西谷启治、铃木成。但在第二代学人中最耀眼的其实是三木清,他以平易的通俗易懂文体讲述哲学,获得了大量读者,其影响力不仅超过了西田与田边,也超过了同时代的“四大天王”。只不过,三木清个性强烈,不易于相处,后来出走东京。此外,还有昭和研究会的成员戸坂润、梯明秀(1902—1896)、船山信一(1907—1894)等左派学者,以及与京都学派主流有些偏离的九鬼周造(1888—1941)、和辻哲郎等人。就一个学派而言,管原润认为“京都学派”在整体上呈现出四个特点:

1、 以辩证法为基础的彻底的理论性思考。他们都通过与以黑格尔为代表的辩证法的对决,展开了独特的理论思考,例如西田的“场”的逻辑、田边的“种”的逻辑、高山的“对应关系”。

2、 对东洋(乃至日本)思想的亲和性。西田通过参禅深化了自己的思考。西谷在禅宗方面也有很深的造诣。晚年的田边也在尝试融合基督教、禅宗和净土系的思想。不过,他们所提及的思想仅限于日本佛教的净土真宗等特定宗派。

3、 对现代思想的批判性摄取。他们最早介绍当时最先进的思想,并且批判性地将其纳入自己构建的体系中。田边始终关注着海德格尔(1889—1976)思想动态。他将海德格尔的思想命名为“生的存在学”,并与自己的“死的辩证法”划清界限。高山以新康德派的卡西勒(1874—1945年)的人间学,和实用主义的杜威(1859—1952)的研究理论为基础写下了《文化类型学》(1939年)和《场所逻辑与呼应原理》(1951年)。

4、 其研究水平可以与欧美国家匹敌。弘文堂书房(现在的弘文堂)是与岩波书店一起发行哲学相关图书的老牌出版社,在该书房策划的《西哲丛书》中,高山岩男和高坂正显分别写了《黑格尔》(1936年)和《康德》(1939年)。它们都被评价为世界最高水平的研究著作。

五、“世界史的立场和日本”

如前所示,在哲学界的学术交代之际,岩波选择了新一代学人。他们后来发展成为著名的“京都学派”。“京都学派”继而又分化出第一第二代学人。岩波书店不仅与“京都学派”第一代学人关系良好,也大力扶持第二代新人。高山岩男自《西田哲学》(1935年)出版以来,还相继将博士论文《哲学的人间学》(1938年)、《续西田哲学》(1940年)与《世界史哲学》(1942年)在岩波书店出版。

当然,作为“京都学派四天王”的第二代学人,他们留在思想史上最深刻的印记并非在岩波书店的出版物,而是那场召开于1941年太平洋战争爆发后,由《中央公论》杂志举办的“知识协会”座谈会“世界史的立场和日本”。子安宣邦指出,这是一种“用哲学式的饶舌将‘大东亚战争’的理念式标语‘世界史立场’建构起来的”话语体系。在举办这场座谈会的昭和十六(1941)年,高坂与西谷都是40岁,高山36岁,最年轻的铃木34岁。他们是当时日本唯一一批站在“世界史的哲学”高度重审近代日本问题的学人。

在会上,高坂正显谈道,日本的历史哲学经历了三个阶段的发展,第一是“里克尔特式的历史认识论”,其次是“力图从狄尔泰式的生命哲学等所谓解释学出发思考历史哲学的时代”,第三就是现在“达到了所谓历史哲学具体地说必须是世界史哲学这种自觉”的阶段。高坂将第三阶段的起点,定义在了太平洋战争爆发不久之前。这种思考方式,其实是将日本置于世界史的中心地位所展开的哲学论述,因此,它必然会导致对欧美主宰的国际秩序的抨击,并赋予“世界史”,即日本帝国主义对外扩张的道德性。

“战争之中存在着道义性生命力。健康生命针对那种努力维持形式上的正义感、实际是维持旧秩序或现状的那种非正义进行的反击,我认为那就是所谓道义性的能量。”

“在这动荡的世界,何处会成为世界史的中心?经济力量或者武力等当然是重要的,但那必须由新的世界观、新的道义生命力为其提供原理。因为世界史的方向取决于新的世界观、新的伦理道德能否形成。难道不是成功地创造出新世界观、新伦理的人引导着世界史前进的方向吗?我觉得,在此种意义上,世界史要求日本发现这种原理,日本承载着这种必然性。”

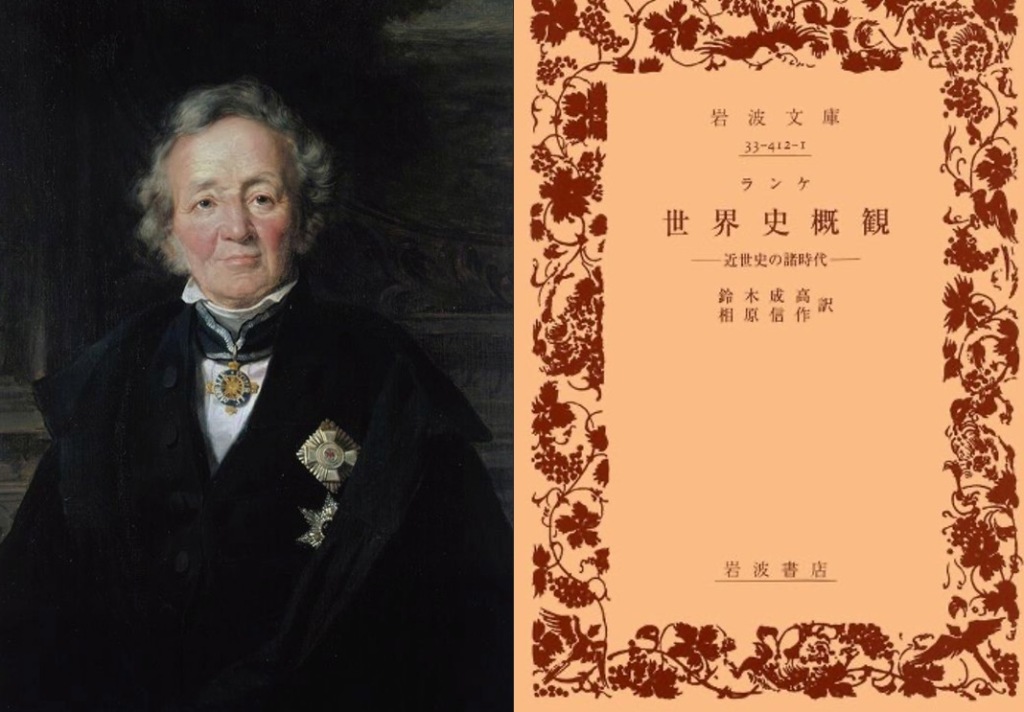

这里的关键词“道德生命力”(moralische Energie)其实是历史学家兰克(Leopold von Ranke,1795—1886)的概念。而兰克的《世界史概观》(岩波文库,1941年)的译者之一便是铃木成高。铃木成高的《兰克与世界史学》(教养文库,1939年1月)备受岩波文化人喜爱。1940年,在岩波书店刊行的杂志《图书》“好书推荐”中,被提及最多的第一位是西田几多郎的《日本文化的问题》,第二位是《兰克与世界史》,第三位是田边元的《历史的现实》。

岩波书店虽然并未直接组织“京都学派”的座谈会,但《思想》上刊载其相关的时局论文非常多,有高山的《世界史理念》(1940年4月号、5月号)和《历史主义问题与世界史》(1942年2月号、3月号),高坂的《战争的形而上学》(1942年2月号)和《大东亚战与世界观》(同6月号),西谷的《欧洲文明的将来与日本》(1940年4月号、5月号)和《世界观与国家观》(1941年6月号)等等。岩波书店发行的单行本有高山岩男《世界史的哲学》(1942年)、高坂正显《民族的哲学》(1942年)、《历史哲学序论》(1943年)等等。

兰克与《世界史概观》

正如Harry Harootunian指出的一样,在日本,“近代的超克”很大程度上是日本帝国为了追求自身的军事政治霸权而炮制出的意识形态:

作为一个事件的座谈会并没有在近代的外部获得一个批判性的空间位置,它只不过是在近代进程的内部出现的一个插曲。因此,这个座谈会成了以往那些反近代的近代主义者之表态的场所,并提供了一个抵制最终之超克而使近代得以延续的意识形态。所谓的近代已经是一种超克了。而任何一种要描绘“超克”这一事态的尝试,都只能得到一个使近代的过程再次被肯定的结果。如此始料未及的反讽,在梦想近代之超克的日本人那里是绝难理解的。这正是因为他们对近代这一历史的忘却。近代主义者对历史的忘却给日本资本主义社会政治秩序提供了一种难以超克资本主义近代化发展的永恒假象。

岩波茂雄未必真的了解京都学派的哲学。正如岩波书店出版的马克思主义作品,岩波茂雄自己并未读过一样。但在1940年11月2日,岩波茂雄还是抛出了私人财产一百万日元,建立了资助哲学、数学、物理学等青年科学研究者的“风树会”。岩波自己谈及设立“风树会”的动机,“今日,即便强调要建设高度的国防国家,其根本理念也应从哲学获取,除此以外别无他选。而且,最新、最精锐的武器弹药皆出自此深奥的科学,这自不待言。没有学术的振兴,就决不可能期望兴隆日本的飒爽英姿。我作为站在文化战线上的一兵卒,经常祈祷的唯有一事,那便是领会有关寻求知识的明治维新的誓文遗训,为学术进步做出些许贡献,报答君国”。

该研究会设立申请书的日期是10月30日,即教育敕语颁发五十周年纪念日,其组织也得到了京都学派的大力支持,理事长西田几多郎担任,田边元也是理事之一。岩波自己既不干涉,也不参与“风树会”的运营活动。由此,可以看出岩波对西田几多郎和田边元的信任之深。岩波说道,“我不仅不担任风树会的理事,就连资金的用途也全权委任上述理事会”,“我愿作为一个办事员,效犬马之劳。另外,出资的百万日元及其利息将纯粹用于研究人员的生活供给等费用,不允许有毫厘用于他处,本会的业务经营所需的所有费用,规定由我自己负担,今后,此项费用将永久地另行捐助给本会。而且,以往此类财团的习惯是仅以利息运营,以期财团得以存续。但我认为,不应将此类事业视为对自己的纪念,因此,我决定不采用仅靠利息经营的方法。只要理事会认为用途有效、正确,即使即刻支出全额,我也在所不惜。我衷心祈愿的,是我学术的茁壮成长与我国民教养的提高,特别是在风树会所及范围内,取得基础研究的辉煌进步。为达此目的,我希望风树会尽早用尽全部财产。我此次设立财团的方法及事业运营的方式,如果能为今后的公益财团设立者提供些许参考,此愿足矣”。

1945年6月,西田去世后,埋葬于镰仓东庆寺。翌年4月,岩波去世后,葬在西田墓地旁边。

参考文献:

紅野謙介,《物語岩波書店百年史(1): 「教養」の誕生》,岩波書店,2013年。

佐藤卓己,《物語岩波書店百年史(2):「教育」の時代》,岩波書店,2013年。

佐藤卓己,《『図書』のメディア史: 「教養主義」の広報戦略》,岩波書店,2015年。

安倍能成,《岩波茂雄传》,杨琨译,生活·读书·新知三联书店,2014年。

中島岳志,《岩波茂雄:リベラル・ナショナリストの肖像》,岩波書店,2013年。

十重田裕一,《岩波茂雄: 低く暮らし、高く想ふ》,ミネルヴァ書房,2013年。

櫻井歓,《西田幾多郎: 分断された世界を乗り越える》,講談社,2023年。

藤田正勝,《西田幾多郎: 生きることと哲学》,岩波書店,2007年。

小林敏明,《夏目漱石と西田幾多郎: 共鳴する明治の精神》,岩波書店,2017年。

菅原潤,《京都学派》,講談社,2018年。

竹田篤司,《物語京都学派》,中央公論新社,2001年。

永井晋,《西田幾多郎と近代日本の哲学“東洋哲学”とは何か》,《国際哲学研究》,2014年3月。

子安宣邦,《何谓“现代的超克”》,董炳月译,生活・读书・新知三联书店,2018。

子安宣邦,《近代知识考古学: 国家、战争与知识人》,赵京华译,生活・读书・新知三联书店,2022年。

尹敏志,《东京蠹余录》,广西师范大学出版社,2020年。

傅佛果,《内藤湖南:政治与汉学》,陶德民、何英莺译,江苏人民出版社,2016年。

赵京华,《中日间的思想: 以东亚同时代史为视角》,生活·读书·新知三联书店,2019年。

Harry D. Harootunian,Overcome by Modernity: History, Culture, and Community in Interwar Japan,Princeton University Press,2001.

少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 吉祥起名网 吉祥起名网 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术

还没有评论,来说两句吧...