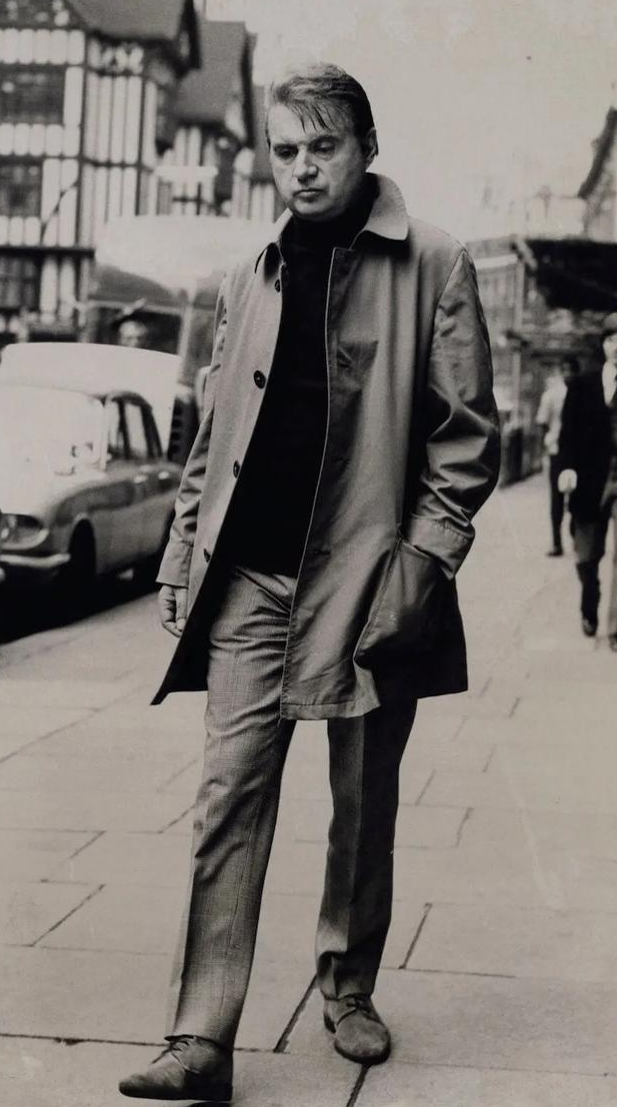

21世纪的艺术史学家会这样描述英国画家弗朗西斯·培根(Francis Bacon,1909—1992)的波西米亚式生活:一位无可救药的酒鬼与挥霍无度的赌徒,浮躁地飘在沉重粗粝的现实生活之上,每晚醉醺醺地游荡在伦敦苏荷区的赌场、高级社交盛宴与同性恋酒吧。他在亲密关系上追求虐恋与极致的感官体验,私生活混乱。但他性格温文尔雅、平易近人,在工人阶级的炸鱼汉堡店游刃有余,与不同阶层的人相谈甚欢。灰蓝色的眼睛总是全神贯注地观察着来往人群,似乎要在捕捉人类身体变化的同时,洞穿他们伪装之下黑暗的潜能与灵魂的深渊。他还有着用之不竭的灵感与精力,对艺术有着天真的信仰与执念,能在纵情享乐十四个小时后谢绝所有访客,专注于新的创作,事后又把习作全部毁掉。

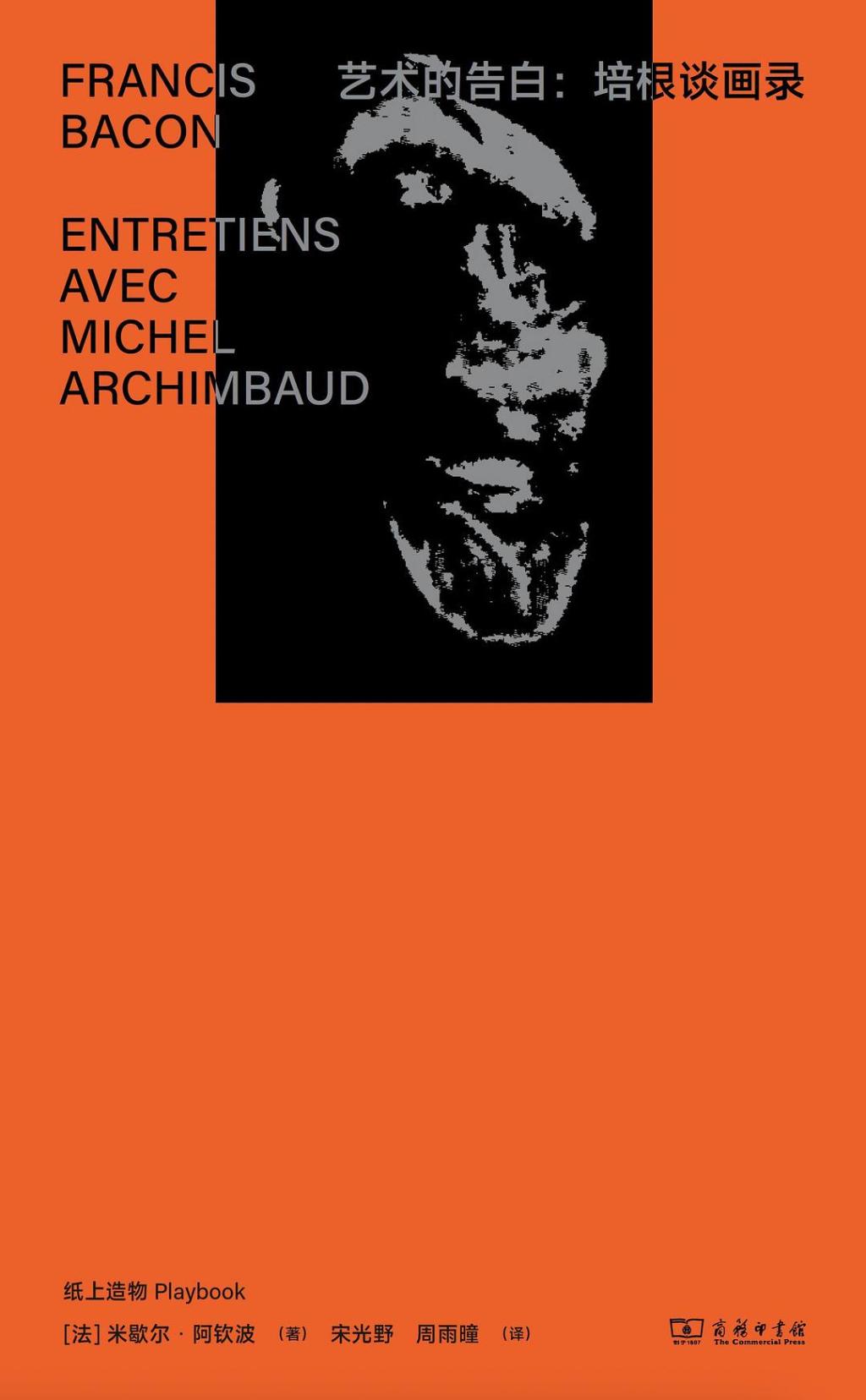

这位艺术史学家大概率还会引用培根的原话——“不为理解,也不为知道,而是为了感受”“解释是不必要的”“风格对于画作自身是沉默不语的”——来反对一切对他作品的简单归类与粗暴阐释。培根的画作真的如同画家和批评家强调的那样,是不可阐释的吗?在他那令人震撼的表现形式背后,到底蕴藏着什么样的深层含义,以致它们会在我们这些普通读/观者内心产生持久的回响?对艺术家的理解,最好的方式就是去欣赏他的创作,再者就是倾听艺术家的谈话。在《艺术的告白:培根谈画录》中,“孤独”“欲望”与“暴力”反复出现。我们将以这三个关键词为线索,将培根的个人经历与画作置于更大的历史框架与人类境况之中,试图展现一个在生活晦暗地带徘徊、“在生与死之间观察自己的腐烂”的画家形象。

英国画家弗朗西斯·培根

“一直是彻底的孤独”

在一次采访中,爱尔兰当代作家科尔姆·托宾说道:“……当父亲去世或孩子去世……以及家庭混乱时,爱尔兰写作似乎才是最充实的。没有一部爱尔兰小说以婚礼结束……,戏剧充满了哭喊,诗歌充满了挽歌,小说充满了葬礼。”1909年出生于爱尔兰富裕中产家庭的培根,似乎也难逃这样的命运。童年的生活伴随着糟糕的亲子关系与枯燥的中产阶级价值灌输,严肃的驯马师父亲难以理解这个古怪孤僻的孩子,更觉得他的艺术家之梦荒唐可笑。1925年,当父亲发现16岁的培根试穿妻子的内衣后,毅然决然地把他赶出了家门。此后,培根开启了都柏林—伦敦—巴黎—丹吉尔的艺术漂泊生活。

不惟漂泊不定的生活与脆弱的人际连接,对现代主义文学的痴迷也加剧了培根的这种内在孤独体验。他反复阅读乔伊斯的《尤利西斯》和叶芝的诗歌,特别喜欢T.S.艾略特《荒原》中所表现出来的现代忧郁、生命有限和人与人之间必然的疏离:“我听见那钥匙/在门里转动了一次,只转动了一次/我们想到这把钥匙,各人在自己的监狱里/想着这把钥匙,各人守着一座监狱。”培根欣赏并反复强调自己的孤独,他接受了我们每个人都处于现代铁笼、困守在内心痛苦之中的命运:“我总是独来独往。我自己所经历的一直是彻底的孤独。因为我倾向于说,我将艺术家视为在其所处的社会中行进的孤独者。”

《艺术的告白:培根谈话录》

如果把这种孤独感放在更大的社会背景中看,会发现培根的现代体验并非个例,而是整个时代的精神症候。经济周期性危机、世界大战、极权主义、大国竞争与政治动荡把无数普通人卷入了时代的血雨腥风,西方人如同梦游般跌跌撞撞地进入了破碎的世界,自文艺复兴与宗教改革以来建立起来的人道主义和民族国家神话丧失了合法性。提供坚实心理根基的宗教在实证主义、现代科学与哲学的不断攻击下轰然倒塌,西方失去了一整套生活意义的框架和忍受此岸痛苦的精神慰藉,不得不接受人与人之间本质上的互不理解,也必须面对这个残酷的客观世界。资产阶级现代性已经从争取自由的阶段走向了剥夺自由的阶段,官僚化、科层化、充满竞争的市场经济让普通人成为社会机器中毫无情感的螺丝钉。

这正是培根亲身经历的时代,一个人意识到自己的孤独无法克服的时代,一个每个人都得清醒面对生命有限与生活困惑的时代。培根的早期画作大胆地将这种人类的生存境况推到了“极端情势”(雅斯贝斯语)。在他的画作中,我们体验到的是一种存在主义式的痛苦与个体虚妄的挣扎,那些形象仿佛是贝克特《终局》里垃圾桶中的人,说着毫无意义的话,摆弄着滑稽痛苦的动作,到最后孤独地死在自己的“监狱”中。

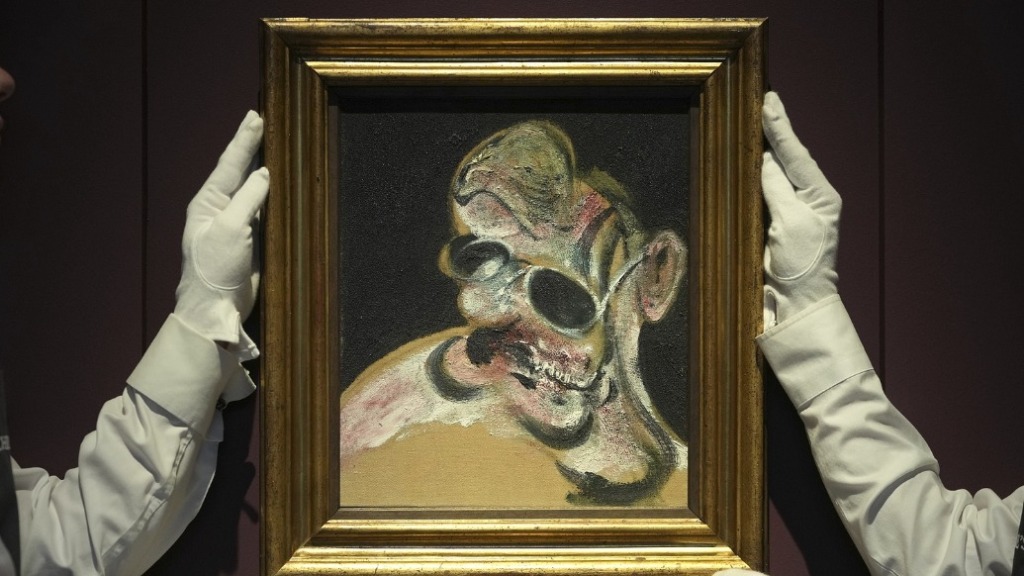

1952年的《肖像习作》很有代表性:画的背景是一群没有面目的人,仿佛象征着平庸无聊的大众社会,前景中的西装男人被困在一个若隐若现的盒子中,正处在崩溃的边缘和高度紧张的状态,聚光灯打在他的身上,他张大嘴巴尖叫,却无法引起任何人的注意。一切似乎都在崩解的边缘,他的五官模糊不清,就像在其他的习作中一样,人物被简化为张开的嘴巴、怒目圆睁的眼睛,但绝不是完整的人。在整幅画中,浓稠的灰紫色与阴郁的蓝紫色交叠,刻意加深了压抑的感觉。它似乎暗示着,当解释世界的一整套规则失效后,现代画作自然也要变得稠密而不透明。培根画过许多类似的“盒中人”,他们正在经历着不同寻常的感情状态,内心的扭曲呈现为肉体的变形,所处的状态仿佛是现代人类生存的寓言。观者也在此时受到了攻击,因为我们内心的黑暗潜能、极端情绪与歇斯底里被毫无遮拦地公之于众,于是只能在虚无中咆哮。威廉•巴雷特在《非理性的人》中对现代艺术的评论放在这里,也是相当贴切的:“这种无面目的主角到处都面临着虚无。如果我们由于机遇或命运而陷入极端情势——也就是说,远离了常态、常规、公论、传统和安全事物,我们便会受到虚无的威胁。”

当真相大白或人被剥离了层层社会伪装后,就会展现出他最基本的、不可辩驳的存在——动物般的暴力倾向,而这种内在的暴力冲动在尖叫中最佳地体现了出来。张开的嘴巴连接着脊柱,是人类维持生命基本需要的器官,也暗示着恐惧与窒息的可能。他或许还受到了《战舰波将金号》中失去孩子的护士形象的启发,这部电影可谓是对人类暴力情绪的最佳展现之一。培根曾经说道:“我们几乎生活在各种各样的幕中,成为一种被遮挡的存在。有时候我想,人们之所以说我的作品看起来很暴力,是因为我揭开了一两层面纱或幕布。”他在访谈中多次强调了生活中暴力的无处不在,而艺术之美则来自“对暴力与恐惧的驯化”。这种“一切人针对一切人”的霍布斯式暴力,正是20世纪社会孤独的源头——极权主义用暴力消除了个体性,实现了精神和肉体上的绝对控制。

1946年的《绘画》向来被认为是对纳粹政权的尖锐讽刺,又像是对1938年出版的《希特勒构建伟大德国》封面的戏仿。这幅画是温馨与诡异的奇妙融合,会给观者难以置信的情感冲击力。在鲜艳的粉红色背景前,一具母牛的尸体悬挂在半空,身着黑色西服的男人站在黑色的雨伞下,露出锐利的獠牙,胸前戴着黄色的胸花,舞台似乎象征着希特勒的演讲台,舞台的左右两边则是新鲜的羔羊肉体。整幅画把极权主义的宏大叙事消解在毫无逻辑的组合之中,“是一种完全的虚无”,在这里“生命与死亡并肩而行”,透露出一种“绝望的兴奋”(培根语)。这可能是早期的培根对20世纪人类存在的判断:无可救药的孤独存在,既被政治权力宰割,又受到虚无主义最亲密的攻击。

那么,解决虚无之痛的答案到底是什么?中年的培根找到了欲望。

欲望与暴力的双重变奏

2006年,培根的亲密好友迈克尔·佩皮亚特在塞恩斯伯里视觉艺术中心策划了一场名为“20世纪50年代的弗朗西斯·培根”的展览。在展览手册的介绍语中,他讲述了这样一则故事:在20世纪50年代末期,培根多次往返于摩洛哥的丹吉尔与伦敦之间。在一次返回途中,他收到了人生第一个长期伴侣彼得·莱西的电话,对方说:“从现在开始,就当我死了吧,当我死了吧。”此后几年里,前国家飞行员莱西酗酒、吸毒、与阿拉伯男孩纠缠不清,终于在1963年走向了自我毁灭,“自杀身亡”(培根坚持这么认为)。在这段亲密关系中,这位“残酷的父亲”一直在与培根探索着施虐和受虐的极限,他有时会把培根打得鼻青脸肿,随后毁掉他所有的衣服和画作。被殴打后的培根经常游荡在丹吉尔的夜晚街头,状态极差。可当警察介入调查后,培根却坚定地表示自己喜欢这样:“我不喜欢暴力,但我总是臣服于它,我没法和他生活下去,但没有他我也活不下去。”培根似乎总是在追求这样极限的体验,波西米亚式的放荡不羁远远不够,他更希望能在亲密关系中“把对方撕成碎片”,从而在这种灾难中寻找艺术的灵感。自我毁灭的冲动,尤其是亲密关系中的虐恋,似乎能给他最大的启发,以至于他的第二任伴侣乔治·戴尔,最后也因药物滥用和酗酒,死在了他的法国个人画展开始的当天早晨。

这样的故事读起来让人唏嘘,却有助于我们理解他1955年之后绘画风格的转变。“年轻的时候,我的画作需要极端的题材。但随着年龄的增长,我已经能在自己的生活中找到我所需要的所有主题。”培根曾这样对佩皮亚特说。在经历了早期的“人类境况”阶段后,成熟期的培根得到了情感的滋养,也经受了更多的个人暴力,他找到了一种新的表达形式——身体——欲望与暴力的奇妙之地,来处理更为复杂的艺术体验。

培根是一个不断追求创新的艺术家,对他来说,只有突破了技术、打破了传统,才能重新发现传统,赋予传统新的发展。绘画艺术发展到20世纪,已经有了以模仿现实为主的风景和肖像画、以表达内心情感为主的印象主义、再现人类精神状态的抽象主义等各种流派,可却很少有艺术家直面那个物质的、欲望的、肉感的、饱满的身体。这和西方的文化传统密切相关:身体从未出现在形而上学哲学家与上帝的视野中。形而上学设立了灵魂与身体的高低等级,认为人唯有摆脱了欲望的宰制,才能消除生活的混乱与不确定性,获得永恒的真理,进入“理想国”。基督教的理想则是禁欲主义,因为欲望溢出了理性和信仰的掌控,人只有在苦修之中方能成为精神的圣徒,获得救赎。

弗朗西斯·培根画作《戴眼镜的男人肖像III》

尼采改变了这一切,他以一种坚实的身体唯物主义,打破了西方哲学传统中长期的身心二元对立。如果在尼采那里,基督教道德的本质就是一种预设善恶判断的理性计算,只能带来对抗与猜忌,那么艺术所代表的感性领域就是20世纪人类的救赎。在《悲剧的诞生》中,尼采高呼“唯有作为审美现象,此在与世界才是永远合理的”,美学的目标在此从现代性的理性认知变成了反思现代性的感性呈现。在《权力意志》中,他继续说道:“[艺术]有滋补强身之效,增加体力,激发快乐,激发一切更敏感的醉意记忆。”换言之,艺术与活生生的感官——身体本质上是同构的,艺术不仅应该表现元气满满、精力充沛的身体,更应该再造身体,让它打破形而上学与陈旧道德的束缚,重新散发出生命的无限可能。

作为深受存在主义哲学影响的画家,培根自然不会放弃对身体和欲望的深入探索。艺术家通过形象来表现对生活的深层感觉,这种感觉“如果没有以令人难忘的形式呈现出来,事物就无法令人震撼……扰乱人们的整个生活周期……渗入身体与感觉的间隙”(培根语)。在艺术生涯的中晚期,培根放弃了早期抽象的画作,转向肖像画和人体画。在这里,他试图在观察日常生活中找寻到生命的脉动与质感,在特定的扭曲下再现一种独特的情感体验与生活感觉,“并在原来的体验和重新创造的体验之间保留最大的张力”。换言之,他要全面地表现、享受生活,不仅是它的痛苦与焦虑,还有它的力量、欢欣与肤浅,最为重要的是,他要在一幅画面中并置这些看似悖论的体验。

可以从1964年所画的《房间里的三个人物》与1970年所画的《男子背部的三幅习作》中,窥见这一时期培根画作的风格特点。在这六幅画作中,更自然的黄灰色与大地色取代了早期充满攻击性的橙色与粉色,画作的主题也从宏大的社会寓言变成生活情景的切片。画面中的裸体男人在剃须、读报、如厕,或者就干脆优哉游哉地躺在椅子上无所事事、消磨时间。这里对男性裸体的描绘虽然也是扭曲和不自然的,但传达出的是一种轻松的居家与日常感觉。欲望的呈现“乐而不淫”,代表了一种纯粹的生命之力。不过这些画作也并非完全平静与欢乐,在1964年这一组三联画的中联,暴力元素依然清晰可见,画面中的主体似乎是一个男人,也似乎是一对完全拥抱在一起的爱人。在这里,画中的人物迸射出难舍难分的激情,也像摔跤手一般歇斯底里地相互搏斗,欲望在翻滚,欲望与暴力糅合,层层递进,直到肉体完全交融成为一个人,无可救药。这应该是培根对情感最深刻的理解:他也需要在现实生活中追求崇高而极端的情感,也深知这样的情感自身蕴藏着毁灭双方的力量。极端的虐恋与伟大的情感似乎是一枚硬币的正反两面,在不经意间就会倒置,从一个极端走向另一个极端,恰好与他的两段情感经历相呼应。

培根中期的人物画作展现了一种介于欲望与暴力扭曲的中间状态。所有的身体力量和情绪,都被他用奇特的意象展现出来。他训练身体、折磨它、征服它、干预它,同时爱抚它、亲吻它、再造它、告别它。病态的身体与饱满的身体都是他描绘的对象,暴力与欲望的双重变奏是他反复征用的主题。在对欲望的惊奇描绘中,培根帮助观者找到“热血奔涌的语词、姿势和精神意象”(斯坦纳语),让我们看到了两个个体完全交流的可能性。这既是他对中年情感生活的再现,也是对早期孤独主题的回应。换言之,通过狂暴的亲密关系,现代人能真正反抗宿命般的孤独。佩皮亚特说,培根的画作“传递出一种非常私密的诗意”,他不仅是“存在主义的典范,也是一位描写同性恋爱的诗人——绘画界为数不多的最伟大的诗人之一”。这样的评判是公允的。

美国作家雷蒙德·卡佛曾用“在虚空中颤抖”概括自己的创作,因为他的小人物都希望自己能够不要徒劳地来到世界,想要留下一点痕迹、创造一点影响,但是他们终究会意识到自己的行为已经没有任何意义。我想,经历了20世纪灾难的培根也深深体会到了这种无力与绝望的感觉,但他拒绝向虚无、暴力、权威、欲望臣服,他用一种激烈的方式征服与驯化了它们,并咆哮着将它们展现在画布之上。《艺术的告白》是培根的艺术论,更是他对在虚空中咆哮的记录,其中还涉及艺术的师承、艺术的启发、培根对摄影的看法等话题。想要理解培根的人生与画作,最好的方式正如他自己所说,去欣赏画作,去倾听他对生活与艺术的诚挚告白。

少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 吉祥起名网 吉祥起名网 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术

还没有评论,来说两句吧...